オトナになるという境界線は、公的には”20歳(もうすぐ18歳に引き下げ)“となっているけれど、もちろんその年齢になったからといって突然に精神が成熟するというわけではない。なんなら、20歳を超えてもまだオトナになりきれていな人はたくさんいるようだ。じゃあ一体”オトナ”ってなんなのか。確固とした定義は難しいけれど、自分だけの換えのきかない毎日をしっかりと歩むことの延長線上に、自分なりの答えが見つかるかもしれない。

進路が少しずつ重きを増してきて、身体も気持ちも毎日少しずつ変化する14歳の頃、いま楽しく仕事したり生活している先輩たちはどんなことを考えて、どんなことをしていたんだろう。そんなファイルを作りたいと始まった「14歳」特集に、グラフィック・デザイナー/アートディレクターの久能真理が登場。控え目ながらも日々の生活を豊かにする美しさを付与するそのセンスは、生き馬の目を抜くような激しい個性がぶつかり合う業界の中で、静かに凛とした存在感を放っている。

――14歳の時点でアート・ディレクターという職業はご存知でしたか?

久能「イラストレーターは知っていたのですがアート・ディレクターは知らなくて、“デザインというものがあるみたいだな”くらいの感覚でした。当時はアート・ディレクターという職業自体の認知度も低かったと思いますし、それこそ佐藤可士和さんの存在で世間的にも知られたのではないでしょうか」

――昔から絵を描くことが好きだったんですか?

久能「そうです。作るということ自体が好きで工作教室に通ったり、専業主婦だった母がパンを作ったり、着るものなど身の回りのものを全て作るような人だったので、材料がすぐそこに転がっているような環境にいて。そのせいもあって“作る”ことが身近なものでした。紙も好きだったので、家に届いた贈り物の包装紙で変わったものがあれば取っておいて、その紙を使って何かを作ることに没頭して気づいたら夜中になっていたり。そうしたことで自分は作るということが好きなんだと自覚しました。手を動かして何かをするのが楽しかったし、それをあげると喜ばれるのも嬉しかったし、そういうことが原体験としてあります」

――そこからデザインというものにフィーチャーしていったのは?

久能「もう少し遡っての話になるのですが、私の両親は私を音楽大学に行かせるのが夢で、はやくから英才教育すれば、きっと能力を伸ばしてその道で活躍してくれると期待していたようです。5才頃からバイオリンを習い始め、同時に桐朋学園大学音楽学部附属の『子供のための音楽教室』にも通っていました。小澤征爾さんをはじめとした優秀な音楽家を排出している私立大学『桐朋学園大学』へ付属高校から進学することを視野に入れている人が多く、実際多くの友人たちも同高校へ進学し、現在も海外や日本のオーケストラで活躍している人が多いです。私は親に“やってみる?”と聞かれて流れで“うん”と答えてみたはいいものの、そこには才能の塊のような子どもたちがいっぱいいる。それで通うほどに劣等感を感じてしまって。才能の有無はなんとなく自分でわかってしまうものですし、多分そこにいたみんなより音楽を好きになれなかったのだと思います。仕事から帰宅した父には毎日“今日は何時間練習したの?”と聞かれるし、コンクールに向けて夏休みは返上しなくてはならなかった。それなのに自分はそこまで上達できずに周りは凄い人たちばかりで……そんな中、音大入学に向けて才能ある人たちは更に音楽に力を入れるはずだけれど、自分はどうしようと小学生ながらに真剣に考えたんですよね。正直もうあまりバイオリンを楽しめなくなってしまっていたし、劣等感もあって、演奏家にはなれないなら音楽の先生になるのかと考えてみたけど、それも興味ない。そこで、どうせだったら自分の好きなことをやりたいと考えたんです」

――小学生でそこまで辿りつくなんて!

久能「幼いころから“やらされている”という意識もあったから、レールに乗らされているということがどうやら自分は好きではないぞと気づいちゃったんです(笑)。それで父と大バトルして。じゃあどうするとなった時に自分は作ることが好きという想いがあり、その頃に美大というものがあるらしい、という話を偶然耳にし、行けるものなら行きたいなと漠然と思っていました。でも、デザイナーが何をしているかなどはわかっていなかったです」

*「10FACES」モデルや女優など10名の女性を被写体にしたビジュアルブック。表紙は10種展開。PH:蓮井元彦(W) /HA:YUUK(W)/ED:福原咲子

――親の期待にどう向かい合うかは、多くの人が向き合う問題かもしれません。

久能「そうかもしれませんね。とにかく父親が厳しい人でしたし、当時の子どもはインターネットがある今とは違って、親の用意したものでできた環境が全てだとより強く思っていたのではないでしょうか」

――美術の道を歩むことをご両親は応援してくれたんですか?

久能「母はずっと“やりたいことをやればいいんじゃない?”といったタイプでしたし、私が音楽をやりながらも劣等感を抱いていることも気づいていたので問題なかったのですが、父を攻略するのは大変でした。でも小学生の時点で反抗していたので、美大に行きたいと言った時も“あいつは頑固だから仕がないな”みたいな感じで(笑)。高校生の時点で親に反対されたという方も沢山いらっしゃると思いますが、私はもっとはやくて(笑)。むしろ、進学校に通っていたので高校の先生に“美大なんてつぶしのきかないところに行くのはやめなさい”と言われたりはしましたね」

――それでも美大に進もうとした。

久能「やはり小学生までの体験が強烈だったのかな。凄い時間と労力を注いで挫折を味わったので、あんな思いをするのなら好きなことをしたいという気持ちが強かった。作ることが好きで中高生の頃にお菓子作りにハマっていたときもあって、パティシエになりたいと栄養大学を見学しに行ったこともありましたが、栄養大学と美大は雰囲気が全く違っていたんです。見学後は美大に惹かれるようになり、結局美大進学を志すことに」

――現在は描いたり作ったりより、もう少し統括的なお仕事をされていると思うのですが、そこに至るまでは?

久能「美大では空間デザイン学科に入ったのですが、細かく専門が分かれているので、入ってみて自分の好きな紙まわりをやれるのはデザインの道だということがわかったんです。例えば絵を描くのが凄く上手な人は美大にはたくさんいたし、自分は絵を描くことだけが好きかと聞かれたらそうではなかったので、描くことにそんなに執着しなくなりました。美大に入ったら入ったで次の関門があって、今まで上手いほうだと思っていたけれどもっと凄い人たちがそこにはいっぱいいるという(笑)。でも、劣等感を感じてばかりの音楽よりは美術の方が、好きで楽しいと思える時間が多かったから、やっていきたいと思えたんだと思います」

――空間デザイン学科を選ばれたのはなぜだったのですか?

久能「入るまでは細かな専門がわかれていることをあまりよくわかっておらず、デザインが何なのかもよくわからないし、舞台も好きだからいいかなと思って入ってみたら、当然ですが、空間が大好きな人たちの集まりだったんです。それで、しまった、ちょっと違った思って(笑)。でも空間学科の中にもファッションの専攻があったり、授業によっては空間だけに限らない内容もあったし、様々な先生がいらっしゃったので無駄な時間ということではなく、その中で自分が好きなのはこの方向だというのが見えてきて。自分の作品をどう見せるかという意識や見方は学校で学んだところですね」

*「真珠粉」パッケージ(意一堂国醫薬行・意一堂中醫診所) 台湾で漢方薬局を併設する医院のリニューアルプロジェクト。その一環で手がけたパッケージデザインの一部。

――好きなことをするための努力はされていましたか?

久能「好きなことだったから努力らしい努力はあまりしていないんです。敢えて挙げるなら、ひとつは親に反抗して音楽を辞めたということなのかな。それともう一つは、美大に入るために美術予備校に通うことに決めたこと。三人兄弟の末っ子なので姉がやっていた部活をやる、姉が入った高校に行く、と自分が見聞きしたことのないものから何かを決定することがそれまではなかったんです。また、予備校に見学に行くとみんな絵がものすごく上手で、そこに始めたばかりの自分の下手な絵を並べて講評されると思うと恥ずかしかったり、嫌だなと思ったりしましたけれど、通わないと美大に入れないから勇気を出して行くことにしたという。とても些細なことだし、努力とはちょっと違うかもしれませんが、親から与えられた枠から出て自分で決めた一歩を踏み出したという意味では、その小さな勇気を持った当時の自分を褒めてあげたい(笑)」

――卒業後、アート・ディレクターとして軌道にのるまでの契機はどこでしたか。

久能「10FACES(ヘアアーティストYUUKIとフォトグラファー蓮井元彦のコラボ・ビジュアルブック、久能はAD&デザインで参加)の後あたりかな? 独立2年目くらいで運良く雑誌や書籍に取り上げていただく機会がいくつかあり、そのことが、多少なりともその後のお仕事に続くきっかけになったように思います」

――ご自身で分析する作品の特徴は?

久能「それは、一番自分でわからないところなんですよ。むしろ教えていただきたいくらい(笑) 自分としては、その都度仕事内容に合わせて最適なものを提案しているので、共通のテイストを貫いているつもりはないんです。毎回新しい気持ちで取り組んでいますから。でも、今まで言われた意見や感想をまとめると、その中にも一つの傾向があるようです。よく言われるのは、品があって女性的、だけど甘くなく凛とした強さがある…というような(笑)。でもまだまだ違う側面も出して行きたいなとも思います。20代のうちは、必死に取り組んでようやく出来たデザインを、上司や先輩に“よくない”と言われて“何が違うんだろう?”と思いながらもまたやり直して…そうして少しずつコツを掴む…というような時期を経てこそできるようになったことがあると思うんですけれど、それを今の自分に置き換えて、今すぐ全く違うテンションのものを3時間で作り出せるかと言われたらやっぱりできない。それはまた毎日地道に作ったり発見していく時間を設けないといけないのかなと」

――強いデザインは目を惹きますが、そうではないところにもデザインはある。久能さんの作品はそっと忍ばせるような、日本らしい美しさがあると思います。

久能「ありがとうございます。自分が!自分が!と意味もなく主張するのではなく、そのものを引き立てるデザインを心がけている部分はあると思います。そのものに最適であればド派手なデザインも提案したいですが(笑) あんまり和のお仕事は来ないんですけれど、やってみたいですね」

――特集の話に戻りますが、14歳の頃はどんな時間軸で生活されていたのですか?

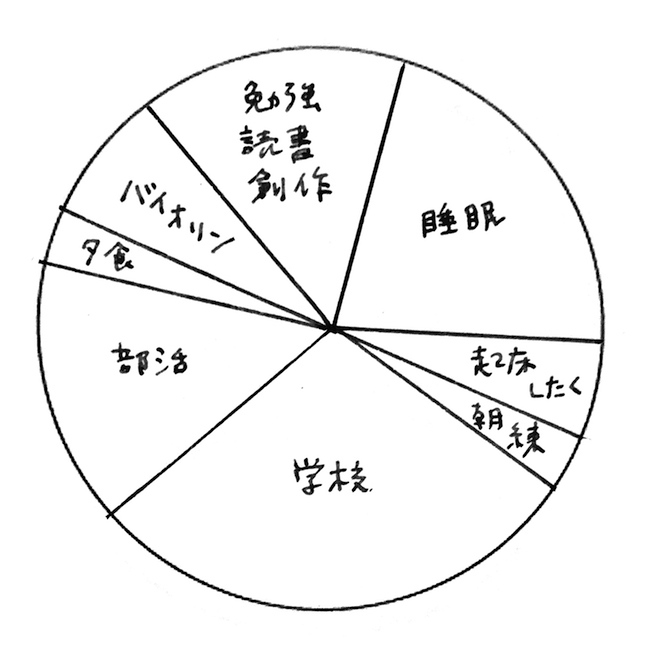

久能「当時は本当に学校が好きじゃなかったからか、記憶が全然なくて(笑)。部活の朝練、学校、その後に21時くらいまでバイオリンをやって。勉強のあとに本を読んでいたり、2時くらいまで起きていたのかもしれません。夜しか自分の好きなことができる時間がなかったから睡眠を削っていたのかも」

――当時はどんなことを考えていましたか?

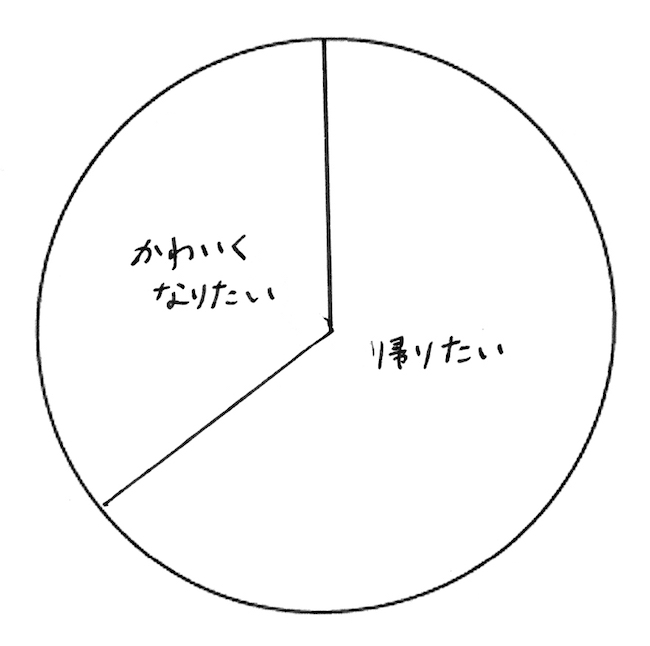

久能「それもあまり記憶がなくて。考えていたことはーー“帰りたい”とか(笑)? 今でもたまにそういう気持ちになることはありますが、いろんなことに鬱屈な気持ちになって、特定の場所とかではないけれど“心細さなどから(家にいたとしても)どこかに帰りたい”という気持ちがありました。あと、容姿をとても気にしていましたね。何から何まで気に食わないというか、髪質や顔のパーツとか、中学生になったら体型も変わるから気持ちがそこについていかなかったんだと思います。転校してから変化した生活に馴染むのに時間がかかったので、小学生の頃のほうがよかった、この変化がすごく嫌だなって。過激なダイエットをした時もありましたね。制服を着ることで顔の比較がしやすくなったのもあったのかもしれない。靴下の丈とか些細なところに意識がいっちゃう年頃ですよね(笑)。そういういろんな鬱憤感がある時期でした」

――では14歳の読者に向けて、これは知っておいてほしいといったものはありますか?

久能「14歳の頃は親に与えられたものの中で生きていたので、オシャレなものや文化的なものに全く触れていなかったんです。私は中1の頃に転校しているんですけれど、新しい環境への馴染み方がよく分からなかったからとても苦労したんですね。居場所を作らなきゃと思って部活に入ることで事なきを得たんですけれど、最初の頃はちょっと嫌な子に言われた文句で悲しくなって家で泣いたりしたこともありました。でも、部活で友達ができてくると何も言われなくなって、文句を言ってきた人が自分より弱い人を見つけていじめるだけの人だったとわかったんです。どこにいても自分より弱いものをみつけて這い寄ってくる人種はいるのだなあと思います。学校の世界は狭いじゃないですか。高校生までは学校が自分の世界の全てになってしまいがちですよね。でも予備校に通いだしたり大学生になったり、用意されたものの外に出てみたら自分の苦手な人から距離を置くことを圧倒的にしやすくなったし、世界は広いと知ったので、今いる世界や学校だけが全てと思わずに、そこに合う人がいなくても大丈夫だよと知ってほしいです。今はまだ学校という世界の中で自分と合う人に出会えてないだけかもしれない、そんなことを頭の片隅に覚えておいてもらえたら学校で過ごす時間も、少し違う時間に感じるかもしれません。

あと、転校先の授業でやる気を出して積極的に先生に質問したりしていたら、クラスメイトからシラーッとした空気を感じたのを覚えています。それから、正面切って頑張ることが格好悪い、ダサい、浮く、と学習し、スカして過ごすことも一つの処世術だと思うようになりました。今はやりたいならやりたいと堂々と手を挙げられるようになりましたし、そうであることはすごく大切だと思っているのですが、その場を切り抜けるための処世術が抜けるまで20台後半までかかりました。

自分にとっての大切なものとしては、クリスチャンのおじいちゃんに貰ったもので私の名前の由来となった聖句が書いてある本です。もともとおじいちゃんが教えてもらっていたキリスト教の伝道者の方が青年と語らった内容がおさめてある本(『友よこれにて勝て』(塚本虎二著))で、キリスト教の内容というよりは名言集みたいなものです。学校の人間関係だったりで悩みがち、考えすぎがちだった私は、これをぽつぽつ拾い読みして、こういう考え方もあるんだと励まされたりしていました」

*『友よこれにて勝て』(塚本虎二著)

――最後に、何かニュースやお知らせがあれば教えてください。

久能「2017年にマルマン株式会社から、トータルディレクションを担当した女性をターゲットにした文具ブランド“グランジュテ”が誕生しました。個人的に特にお勧めしたいのが一筆箋のシリーズ。なかなか気に入るものが見つからなかったので、自分でもかなり愛用しています。まだまだ取扱店舗が少ないのですが、webショップを含め、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです」

*「grand jetéグランジュテ」(マルマン) 大人の女性をターゲットにしたステーショナリーブランド

photography Shuya Nakano(TRON)

text&edit Ryoko Kuwahara

久能真理

グラフィック・デザイナー/アート・ディレクター。

1979年 千葉県生まれ。武蔵野美術大学 造形学部 空間演出デザイン学科卒業。yotsugi yasunori incorporation を経てgood design company入社。2011年独立。商品開発から、CI、パッケージデザイン、エディトリアルデザイン、webなど、幅広くアートディレクションを手がける。

主な仕事に、新文具ブランド「grand jeté」(マルマン)商品企画を含むブランド立ち上げ、台湾の漢方医院・薬局「意一堂中醫診所」リブランディングプロジェクト、アナスイ「ANNA SUI×7MANGA」商品企画を含む全体のアートディレクション、ラフォーレ原宿「北欧 CHRISTMAS MARKET in LAFORET」、ラフォーレ原宿「Belle♡Project “Snoopy and his sister Belle Collection in LAFORET”」、サンリオ「MY MELODY 40th ANNIVERSARY」、群馬県の美術館 アーツ前橋「服の記憶 ー私の服は誰のもの?」展、伊勢丹とルミネによる共同クリエイション企画「LUMITAN」、Kanebo「LISSAGE」、緩やかな糖質制限を推奨する「ロカボ」ロゴ、モデル・女優ら10人の女性を被写体にした写真集「10FACES」、『GRAND HYATT TOKYO とっておきの朝食レシピ』装丁デザイン、など。日本グラフィックデザイナー協会会員。

http://kunou-mari.com