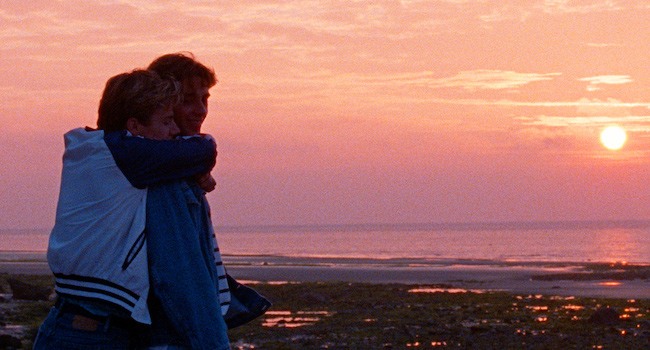

少年同士の一夏の恋を描いたエイダン・チェンバーズ『おれの墓で踊れ』は、初恋の濃密さと、死について描きながらも猛烈に生のエネルギーを感じさせるYA作品の傑作として名高い。17歳で原作に触れ、その後のクリエイションにも多大なる影響を受けたというたフランソワ・オゾン監督は、およそ35年の時を経て映像化を実現。「少年2人の恋愛に皮肉を一切加えず、古典的な手法で撮ることで、世界共通のラブストーリーにした」と監督が語るように、ここではタブーは一切語られない。主演を務めたフェリックス・ルフェーヴルとバンジャマン・ヴォワザンの誰しもを魅了する輝き、16ミリ特有の肌のぬくもりを持った映像、THE CUREやロッド・スチュワートの名曲が挿入される中で美しい音楽を紡いだジャン=ブノワ・ダンケル(Air)の手腕など見所が尽きないこのマスターピースについて、そして監督自身の10代について話を聞いた。

―映像化にあたり原作者のエイダン・チェンバーズとも密なやりとりをされたそうですね。彼は本作をご覧になってどんな感想を?

オゾン監督「原作があるものを映像化するには全く同じにすることはできないので裏切りはつきものですが、チェンバーズが本作を観て、『僕が小説で書ききれなかったことをより見事に映画化してくれた』と伝えてくれたのはとても嬉しかったですね。ゴーマン家が営んでいる稼業は原作ではレコード屋ですが、それをヨット屋に変えたのは素晴らしいと言ってくれましたし、最後にアレックスが出会う相手を変えたのも良かったと言ってくれました」

―時間や語り手が交差する原作の構成がそのまま使われていたことには驚きました。そうした交差をスムースに行う熟練した監督としてのスキルと、初々しく鮮烈な10代の感覚をどのように両立させていったのでしょうか。

オゾン監督「私が原作を初めて読んだのは17歳でした。もし監督になれるとしたら長編処女作はこれにしようと決めて、18歳の時に友人とシナリオを書いたんです。その初稿はラヴストーリーに特化していて、時系列も直線的なものでした。しかし3年前に改めて原作を読み直して、パズルのようになっているこの構成が今の自分にはピッタリきたし、あの頃にはできなかったけれど、今ならその構成を映像化できると思えたのです。観客にもそのパズルを自分の中で構成してもらいたかったので、原作の通りにつくりました。

同時に、10代の頃の自分をこの映画で再発見したいという気持ちもありました。初めて原作を読んだ時に、この映画を観客として観たいと思った当時の自分の気持ちをできるだけ正確に表現したかったのです。実際には今の私は大人になっているので、どうしてもちょっとした視線はノスタルジックに変わっているかもしれませんが、10代の頃の切実な気持ちからインスパイアされたことは軸となっています」

―主演2人はその10代の鮮烈な感情を完璧に表現していました。2人は親密さを深めたうえで撮影に臨んだそうですが、彼らの絆を感じる印象的な場面はエピソードはありましたか。

オゾン監督「確かに2人の間には錬金術、ケミストリーが働いていました。私がそれを作り出したというより、2人が早い時期に友人になっていたことが大きく作用していたと思います。撮影の1週間前に2人でヨット教室に通い、撮影の時にはすでにとても親密になっていたのです。その関係性は本作において非常に重要でした。つくりもののよそよそしさではなく、本当に2人が惹かれあっていると観客が感じるには、前提として彼らの間に友情がなくては成立しませんから。2人の信頼を最も感じたのはセックスのシーンです。彼らはなんの恐怖も感じず、嫌悪感も全くなく演じていました。彼らはゲイの役どころにも男性同士でのセックスシーンにも抵抗がない、そういう現代的な感覚を持っていました」

―ウォークマンのシーンは恋の高揚感を見事に視覚化していますが、同時に“1人”になることの示唆でもあります。映画“La Bourm”のオマージュでもあるあのシーンを入れようと思ったのはなぜでしょう。

オゾン監督「実はあのシーンはシナリオには書かれておらず、アドリヴで生まれたものなんです。シナリオには2人の少年が踊るとしか書かれていませんでした。その撮影をするにあたって、私は80年代のフランスのディスコのストロボのように断続的に光る照明を想定していたのですが、当日になって撮影監督がそのライティングのシステムを用意していないということが発覚したんです。ようやくストロボの光が届いて、待ちに待ったこの勢いのままアドリヴで撮影しようとなり、あのウォークマンのシーンを取り入れました。現場ではそのシーンの意味に気づいていなかったのですが、編集の時に、2人の踊りのリズムが違うこと、そして恋愛に関するヴィジョンも違うということを象徴する本作の核心となるシーンだとわかりました」

―原作での大きな柱となっているのが「我々はふりをしている通りのものであるから、何のふりをするかは慎重に決めねばならない」というカート・ヴォネガットの作品からの引用文です。これは本作にも作用している言葉ですが、ご自身はこれまでどんなふりをしてきたと思いますか。

オゾン監督「映画の中でいえば、“ふりをすること”は恋の幻想を指しています。恋は素晴らしいものだと言われているので、初めての恋をするまではみんな夢のような相手との美しい恋を想像している。アレックスもそうした幻想を抱いていますが、初恋はとても苦しいものですよね。私があのような結末にしたのは、希望を示したかったからです。この話は事実のように描かれているけれど、あくまでアレックスの視点で書かかれたものなので、実際に起こったことかはわからないという謎を残しています。だから最後のアレックスの姿が本当のものだったかどうかは観る方の想像力に任せたいのですが、初恋の苦しさを乗り越えれば前を向いて歩いていけるということはしっかりと示したかった。

そして、私自身に関してですが、自分が誰か、どんな人間かを知ることすら複雑で難しいと思っています。私はアーティストなので、生み出す作品によって、フランソワ・オゾンとはこういう人なのだろうというイメージを抱かれます。私自身は映画を撮りながら自分が誰かということを意識していないし、映画に反映させようともしていませんが、知らず知らずのうちに自分自身が滲み出ているということもあるでしょう。よくジャーナリストの方などに『あなたは私小説のようなものを書かない、秘密主義の人だ』と言われるのですが、そんな時には『そんなことはない、私自身が全て映画に表れていますよ』と答えることにしています(笑)」

text & edit Ryoko Kuwaharam(T / IG)

『Summer of 85』

8月20日(金) 新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamuraル・シネマ、グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国順次公開

公式サイト:summer85.jp

監督・脚本:フランソワ・オゾン

出演:フェリックス・ルフェーヴル、バンジャマン・ヴォワザン、ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ、メルヴィル・プポー

配給:フラッグ、クロックワークス

【PG-12】

原題:Ete 85/英題:Summer of 85

公式Twitter/Instagram:@summer85movie

© 2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINÉMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES

セーリングを楽しもうとヨットで一人沖に出た16歳のアレックス。突然の嵐に見舞われ転覆した彼を救助したのは、18歳のダヴィド。二人は急速に惹かれ合い、友情を超えやがて恋愛感情で結ばれる。アレックスにとってはこれが初めての恋だった。互いに深く想い合う中、ダヴィドの提案で「どちらかが先に死んだら、残された方はその墓の上で踊る」という誓いを立てる二人。しかし、ダヴィドの不慮の事故によって恋焦がれた日々は突如終わりを迎える。悲しみと絶望に暮れ、生きる希望を失ったアレックスを突き動かしたのは、ダヴィドとあの夜に交わした誓いだった─。