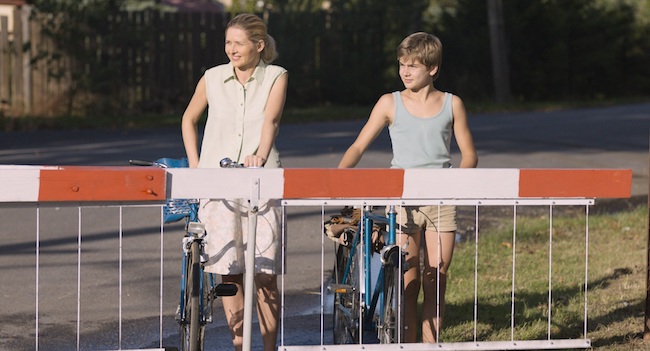

美しく柔らかな色合いの70年代末のポーランドを舞台に、子どもと大人の狭間で揺れる12歳の少年の目を通して描かれるひと夏の記憶『メモリーズ・オブ・サマー』。子どもならではの繊細な感情を描く筆力と画力、緊張感を孕んだ関係性と展開、耳に残る音楽――それらが重なり合って感情をかき乱す傑作となっている。自身の思い出をもとに本作をつくりあげたのは、次々に実力派監督を生み出すポーランド映画界において新たな才能として注目されるアダム・グジンスキ監督。カンヌで絶賛されたデビュー短編『ヤクプ』(97)から一貫して「子どもの目」を媒介として世界を描く彼に、本作の背景から登場人物たちの心象についてまでを聞いた。

――観ていてすごく苦しくなる作品でしたが、ストーリーを引き立てていたのがフィルムの淡く鮮やかな色合いで、1970年代ポーランドの夏の空気感がスクリーンから伝わってくるような映像でした。当時の雰囲気を再現するためフィルムディレクターAdam Sikoraと当時について振り返る制作過程があったそうですが、どんな話をされたのでしょうか?

アダム「私たち二人の70年代末から80年代の思い出について話し合った時、最初に出てきたのがドイツ製のORWOというカラーフィルムで撮られた写真のことでした。当時はまず動画を撮影するということはまずほとんどありませんから、静止画像、それもORWOの色合いが真っ先に浮かんだんです。それは暖色で、黄色が中心で、パステル調のものだったのですが、コンピュータグラフィックなどで映像を後から加工したくはなかったので、衣装や美術などを最初からORWO調の色彩で作って撮影すると決めました」

――それがあの美しい色合いを生んでいたのですね。色にしてもそうですが、監督が子どもとして過ごした時代と舞台を設定したことによって、ご自身の個人性が作品に落とし込まれることになると思います。その選択を取ったのにはどんな意図があったのでしょうか?

アダム「本作の一番根幹にあるのは父親の不在です。それがその後の物語の基盤となっています。それは私自身の経験でもありますが、このように父親が不在になりうる状況、海外で働いて家を空けているという状況がいつだったら起きうるかということを考えていった時に、もちろん現在でも起こりうるのですが、一番ふさわしかったのが70年代末だったのです。当時のポーランドは経済危機と言われ、多くの働き手が家族を残して海外に出て行きました。その頃は電話がさほど普及していなかったし、月に1度海外から電話をかけてくるという、連絡そのものが取りにくい状況でした。そうすると家族の中にある種の空白ができて、その空白があるために妻には映画で描かれているような心理状態が生まれ、その息子との対立が生まれてくるのです。

確かにこの70年代末というのは私自身が成長した時代でもありますが、私自身の経験というのはむしろこの映画の子どもたちの世界に活かされています。湖のところで遊んでいる子どもたちや湖で子どもが溺れる話などは私自身の思い出からとってきています。あの時代の音楽やあの時代の子どもたちの様子、ラジオから聴こえてくる音、そういったものは私の思い出から引っ張ってきましたが、この映画の一番根本にあるドラマ、つまり息子と母親との関係性は私の体験したものではありません。私はよく知る思い出の世界の中でドラマを展開させてみたのです」

――監督はこれまでの作品でも思春期の子どもたちを一貫してテーマとされていますが、観客は子どもの視点という媒介を通して世界を見ることでどんな心情の変化を経験すると考えていますか?

アダム「まず私は現実や物事に対する反応として、知的な反応よりは感情的な反応に興味があります。子どもはもっぱら世界を感情的に受け取りますよね。同時に子どもの見方は社会の規範にとらわれていないため新鮮で新しく、文脈から自由です。それが子どもの視点を通して大人の世界を見るようにした主な理由です。

そして観客が完全に子どもの目に入ることができたら、それによって世界を非常に繊細に描くことができるでしょう。なぜなら、子どもは世界のわずかな断片しか見ていない。痕跡しか見ていないと言っていいかもしれません。例えばピョトレックは母親の変化を感じていますが、誰と会って何をしているのかは描かれていないから、その部分は観客が子どもの目を通して想像するしかありません。それが映画的には大変興味深いと思います」

――実際に私は本作を観て、感情が非常に揺さぶられて苦しいくらいでした。それは監督の思惑通りピョトレックの気持ちに寄り添って世界を見ていたからだと思います。彼は12歳という限られた力しか持たない立場で大人たちの事情に巻き込まれ、どうすることもできないやるせなさや悲しみを経験するわけですが、それでも精いっぱいの愛や反抗心を表現するのが印象的でした。監督は、彼がどんな大人に成長すると思われますか?

アダム「大変に興味深い質問ですね。本作の結末はある種のチャンスを二人に与えていると思います。母親はあの時に初めて息子の中になにが起きていたか気づきます。この後に彼女がどんな振る舞いをするかはわかりません。二人の関係性を築き直そうとするか、このことについて息子と話すのか、あるいは黙ったままなんとなく過ごしてしまうか。外部の人間が出てきて、二人の関係性を押すのか、全くわかりません。彼女は最後の方にはほとんど無意識にいろんな人間を傷つけています。息子に対してもそうです。しかし私は母親を裁きたくなかった。この映画のラストはある意味開かれたものなっているので、観客がそれぞれに答えを出していただきたいのですが、強調しておきたいこととして、私はああいう結末にすることによってあの親子に関係性を修復するチャンスを与えたということです」

――そこでいう親子とは母と子ですよね?

アダム「そうです」

――父親の反応も意外だったのですが、監督はあの結末によって父親にもチャンスを与えているのでしょうか。

アダム「わかりません。この父親の振る舞いはとても興味深いですよね。この後どうなるかはわかりませんが、可能性は色々ひらかれていると思います。彼は戻ってくるかもしれないし、戻らないかもしれない。両親の関係がどうなるかもわかりません。いずれにせよ彼のあの反応によって、ある種のカタルシスが起きなかったことは確かです。心の浄化ができなかった。息子と母親との間には、妻と夫よりもっと深いコミュニケーションがあります。息子は母親を助けようとしているし、父親に対して嘘をつくことを誓わせられ、ある意味母親の人質になっている。ところが父親の反応によって何ひとつ解決しない結末になってしまう。しかしその可能性の広がりは広い意味でのチャンスと言えます。その中には関係性が再建される可能性もありますが、私は解決を見せたくないわけです。ただ解決にいろんな可能性があることは見せたいと思いました」

――シェイクスピアでは父殺し、母殺しがよく描かれますが、本作ではその矛先を自分に向ける少年がいます。可能性は広いとはいえ、私にはそれが何よりも辛かったです。

アダム「そうですね。ここでは、みんなが敗者なのです」

text & edit Ryoko Kuwahara

『メモリーズ・オブ・サマー』

6/1(土)よりYEBISU GARDEN CINEMA、UPLINK吉祥寺ほか全国順次公開

1970年代末―夏、ポーランドの小さな町で、12歳のピョトレックは新学期までの休みを母ヴィシャと過ごしている。父は外国へ出稼ぎ中。母と大の仲良しのピョトレックは、母とふたりきりの時間を存分に楽しんでいた。だがやがて母はピョトレックを家に残し毎晩出かけるようになり、ふたりの間に不穏な空気が漂い始める。一方ピョトレックは、都会からやってきた少女マイカに好意を抱くが、彼女は、町の不良青年に夢中になる。それぞれの関係に失望しながらも、自分ではどうすることもできないピョトレック。そんななか、大好きな父が帰ってくる――。

監督・脚本:アダム・グジンスキ

撮影:アダム・シコラ 音楽:ミハウ・ヤツァシェク 録音:ミハウ・コステルキェビッチ

出演:マックス・ヤスチシェンプスキ、ウルシュラ・グラボフスカ、ロベルト・ヴィェンツキェヴィチ

2016年/ポーランド/83分/カラー/DCP 原題:Wspomnienie lata

配給:マグネタイズ 配給協力:コピアポア・フィルム

公式サイト:http://memories-of-summer-movie.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/m_of_s_movie

公式Facebook:https://www.facebook.com/memoriesofsummermoviejp

© 2016 Opus Film, Telewizja Polska S.A., Instytucja Filmowa SILESIA FILM, EC1 Łódź -Miasto Kultury w Łodzi