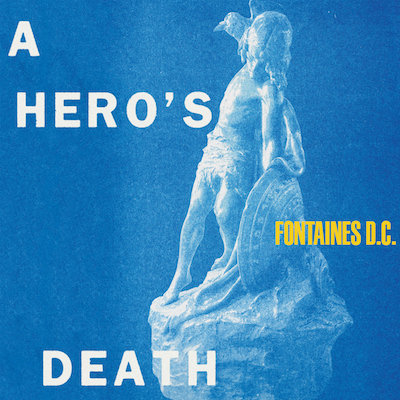

近年、ロック・ミュージックの新たな震源地として注目を浴びるアイルランドのダブリン。その象徴的なバンドがかれら、フォンテインズD.C.だ。英国/アイルランドで優れた作品に贈られるマーキュリー・プライズの候補作にも選ばれたデビュー・アルバム『Dogrel』から僅か1年。先ごろリリースされたニュー・アルバム『A Hero’s Death』が世界中で大きな話題を集めている。その美しく青白く燃え上がるような音楽はいかにして生まれたのか。リード・ボーカルのグリアン・チャッテンに話を訊いた。(→ in English)

―― ニューアルバム『A Hero’s Death』は、デビュー・アルバム『Dogrel』で築いたバンドの評価やイメージを早くも更新する作品だと思います。今回のインタヴューでは、そんな『A Hero’s Death』が生まれた背景、その過程でバンドに芽生えた変化などについて話をうかがえればと考えています。

グリアン「オッケー」

――その前にまず、フォンテインズD.C.の名前を世界中に知らしめ、多くの賞賛をもたらした前作『Dogrel』について、あなた自身にとってどんなアルバムだったのか改めて振り返っていただけますか。

グリアン「あのレコードは、当時僕たちが住んでいた環境、とくに街の中心部など特定の場所についての解説のようなものなんです。僕たちは、過去の亡霊たちにとても影響を受けていると思います。偉大な作家、アーティスト、詩人たちの銅像があるような不気味な通り。僕たちはそういう存在と交信したかったんです。僕たちはダブリンが大好きで、ダブリンでの当時の生活やそこにいる人たちが出てくる物語を書いたような感じです。だからこのアルバムはその解説、もっと言えば告白のようなものですね」

――その『Dogrel』では、ブレグジットの問題や、世界的な金融危機をへて急速な景気回復のなかで進行した格差やジェントリフィケーションの問題といった、資本主義の拡大によって引き起こされた母国アイルランドの伝統や地元ダブリンの文化の喪失が描かれていました。『Dogrel』を通じてあなた方が伝えようとした問題意識、自分たちの世代の声とはどのようなものだったのでしょうか。

グリアン「こういう質問は怖いですよね。何かを言い忘れてしまうことがあったり、逆に言いすぎてしまう可能性もあるから、すごく危険に感じるんです。このレコードに対しての気持ちは、『罠』と『希望』です。立ち往生したり、とらわれてしまっていたり、怖い思いをした時は、このレコードが逃げられる“home”になればいいなと」

――ブレグジットのようなことが世界で起きていることについてアルバムで語ろうと意図していましたか。自分たちがどう思っているか、どう考えているかをより多くの人々に知らしめたいという気持ちはあったのでしょうか。

グリアン「僕たちはいつも意識的にブレグジットについて考えているわけではありません。国によって経済的な影響の度合いも異なると思うので、そういった類の話を過剰にするのは避けるようにしています。だから、僕たちはイギリス政府の動きに過剰に心配しすぎないようにしています」

――一方、昨年Earmilkのインタヴューであなたが「過去、数十年にわたってアイルランドはロンドンにインスピレーションを求めてきた。しかし、アイルランドはいま、ガール・バンドの登場によってその“創造的な臍の緒(the creative umbilical cord)”が切られたばかりである」と話していたのが印象的です。近年、アイルランドのダブリンからは、あなた達をはじめ様々なバンドが頭角を現し、活況を呈しているように映ります。そうした近年の状況には、どのような背景や変化が影響を及ぼしているのでしょうか。

グリアン「ロンドンのような場所では、多くの人が幼少期から政治や政府についての会話を頻繁にしていて、それが音楽的にも刺激を与えているというのは素晴らしい点だと思います。それによって、政府に対しての健康的な距離を取れて盲従することはなくなるし、若者も正確な判断ができるようになると思います。

最近、ゲイの人々の権利や中絶の権利などに関する重要な国民投票がありました。これらは、アイルランドの若者がもっと政治参加に向き合う非常に重要かつ火急なものでした。今起こったそれらの出来事はアイルランドの音楽シーンにいる多くの人々をエンパワメントしていると思います。共通の敵がいますしね。そしてもちろんクリエイティビティにとってとても重要な出来事です」

――ガール・バンドに関してはどのように考えていますか。

グリアン「ガール・バンドは、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインに影響を受けている部分はあると思いますが、典型的なアイルランドの音をほとんど出さないんですよ。どこか全く別の場所から、例えば火星からきたような音を出すんです。ガール・バンドはアーティストというものを再定義するのではなくて、その意味を新たに想像させている。それってすごくワクワクしますね」

――ガール・バンドは、アイルランドの音楽シーンを変えたと思いますか。

グリアン「そう思いますね。僕にとってアイリッシュ・ミュージックの大きな問題点は、弁解じみていて非常にソフトな点。でも、今はそれも良い点として捉えられ、発展している最中だと思います。ウィッピング・ボーイ(Whipping Boy)というバンドはプライドと自信を持っていてすごく良い。でも多くのバンド、例えばアッシュはすごく良い歌を書くんだけど、エッジさが足りないといった感じです。ガール・バンドがヨーロッパで一番エッジな音楽をリリースしたこともあって、みんながエッジさを持とうとか、最先端であろうと考え出したと思います」

――伝統的なアイリッシュ・サウンドを残しつつも、新しいことに挑戦したり、独自性を出すというバランスはとても難しいんじゃないですか。

グリアン「本当に大変です。僕たちは伝統的な文化も残していきたいし、面白い音楽も同時に作りたいと思っています。ガール・バンドは、オリジナルでオーガニックな存在だからそういうことをあまり考えすぎなくても良いんだと思う。だけど僕はロマンスや知識が好きだし、伝統的なアイルランドの音楽に対しての思いやりのような気持ちもあります。これからは、もっとそういった面を探求することになると思いますね」

――ありがとうございます。では、新作『A Hero’s Death』の話を伺わせてください。先ほどの話を受けて例えるなら、前作『Dogrel』がアイルランド/ダブリンの今を描いたポートレイトでありサウンドトラックだとするなら、今作は、フォンテインズD.C.というバンド、あなた達個々の今を描いたポートレイトでありサウンドトラックであるという印象を抱きました。今作が生まれた出発点とはどのようなものだったのでしょうか。

グリアン「まず、新しいアルバムに向けて僕たちが考えていたことの中で一番伝えたいのは、このアルバムがファースト・アルバムに対するリアクションとして作ったものでは決してないということです。期待であれ批判であれね。違うものを作ろうとしたり、人々を驚かせようということを目的にしてアルバムを作ることは、結局のところそのコミュニティのためにだったり、そのコミュニティの感覚を確立するために曲を書いているようなもの。それは不自然すぎるし、そういう作り方はよくない。だから元からあるアルバムの存在を完全に無視して、新しい作品を作りたかったんです。

だから、ある意味では、これは、もう一つのデビューアルバムと言えるかな。あなたの質問は、もっと僕ら自身について知りたいんだよね、ごめん。ずっと僕たちはツアーをしていたから、アイルランドとかダブリンについて書く環境が今までなかったんです。あと、いかにもロックンロールって感じのものは書きたくなかったし。フー・ファイターズみたいなサウンドにもしたくなかった(笑)。僕はシャンパンを飲んでビバリーヒルズに住んでいるわけでもないし、ただ大きな音でギターを弾くだけ。みんなが存在する場所というのは、みんなの心の中にある。それが僕たちがすべての曲で言っていることです。ファースト・アルバムではダブリンについて触れてなかったけど、僕たちの心の中にはあったんです」

――今作が生まれた背景には、『Dogrel』のリリース後に行われたワールド・ツアー、とくにアメリカでの経験が大きく影響していると聞きました。今作には“Living in America”という曲もありますが、具体的にアメリカでの経験はあなた達にとってどのようなものだったのでしょうか。またその経験は、あなた達にどんな変化をもたらしましたか。

グリアン「アメリカでとくに何かあったわけではないんです。アメリカでの体験は、もっと現実的な感じでした。全然寝れなかったし、くたくたで。6日間のうち一睡もできなくて不眠症になってたから、ステージに出るために一晩中恐ろしいくらいお酒を飲んでなくちゃいけなかった。あの期間は本当に大変だったけど、みんな楽しもうとしていましたね。同時に、ヒステリックな感覚についてはなるべく気にしないようにしていました。それが僕らが掴みたかった感覚なんです」

――アメリカでの長期滞在によってバンドに何か変化はありましたか。

グリアン「正直、良い方向に変わっていったと思います。ずっと旅をしていて、そんなにたくさんの経験はしてないので、世俗的だったり、文化的な影響は受けませんでした。けれど、自分の中のアイルランド人としての感覚を実感することが多かったです。アメリカのような異国にいると、自分を守るためにアイリッシュであるという外側の部分を強くして、自分を覆い出すことがわかりました」

――面白いですし、よくわかります。アメリカでの経験は直接的にはアルバムに影響しなかったのですね。今回のアルバムのテーマはなんですか。

グリアン「単に自分の中で表現したいものや、整理する必要があるものがたくさんあったんです。そういうことが続いて、それを表現していきました。プライベートな生活でも悪い出来事は起きていて、でもそれを整理する時間はなくて、とにかく進まなくてはならなかった。いろんなところで仕事をして、とにかく常に、行け、進め!という感じだった。そういった状況に僕たちは悲鳴をあげていたので、それを表現したのが本作です」

――今作のコンセプトやテーマについて、あなたはインタビューで「Imaginary Universes(想像の世界)」「Introspective Journey(内省的な旅行)」と話されているのを目にしました。前作『Dogrel』はダブリン、アイルランドの現実を直視した作品でしたが、対して今作は、制作に没頭することによる逃避願望的な側面もあったりしたのでしょうか

グリアン「まさにそうですね。僕たちは、逃げる必要があったと思うんです。精神的に栄養失調になっていたので、残骸のようになってしまっていることを書く必要があったんです」

――アルバムの曲作りが、あなたにとって一種のセラピーのようになっていたということですか。

グリアン「そうです。セラピーにならなかったら、音楽を作ろうとはしないでしょう。自分のためでなかったら、自分からは何も生まれないでしょう?」

――では、今作のサウンドについて伺います。資料には、本作に影響を与えたアーティストとしてスーサイドやビーチ・ボーイズ、レナード・コーエン、リー・ヘイゼルウッド、ビーチ・ハウス、ブロードキャストといった名前があげられています。今作の曲作り、レコーディングに際しては、どんなアイデアなりイメージをバンド内では共有していたのでしょうか。

グリアン「ポジティブなサウンドですね。緩やかに波打っている川に浮かぶ木製のボート、水面下から差し込む光、響く足音。静寂でのどかな雰囲気をイメージしていました」

――プロデューサーのダン・キャリーとはサウンドのアイデアについて何か話し合いは行ったのですか。

グリアン「彼は、すぐにその人のことを理解することができ、そこに共感してくれる素晴らしいプロデューサーなので、ディスカッションをする必要はなかったんです。アルバムやデモを送ると、彼は『街の中のように、オーディエンスに囲まれているような音が欲しい』と言っていました。山の麓では山の頂上から聞こえるような研ぎ澄ました声にならない、とか」

――今回のレコーディングで、新しい音を作ったり挑戦したことはありますか。

グリアン「僕たちは、自分達の軸の部分を大切にしてきました。だから、全てのアルバムの曲が生で録音したものです。でも、今回はやり遂げたいことがあって、ギターのトーンや材質などにこだわりました」

――ギターについてはちょうど私も聞きたかったところです。前作『Dogrel』からの変化を挙げるとするなら、今作ではテクスチュアルなギター・サウンドが特徴的で、とくにメランコリックでサイケデリックな雰囲気もあるバラード調の楽曲が耳を引きます。中盤に置かれた“You Said”や“Oh Such a Spring”などはアシッド・フォーク的な雰囲気もたたえていますが、こうした変化はどのようにして生まれたのでしょうか。

グリアン「1つのアルバムから同じ11曲をステージで300回くらい演奏すると、違う曲のようになっていくんです。僕たちのそういう部分を表現する必要がありました。“Oh Such a Spring” や“You Said”を書いてるときは、もう少しスローでおさえたものにしなくてはいけなかった。周りを見渡して、回復し、自分たち自身を愛することが大切だった。しぼんでいくのを止め、振り返って物事を考え、そして価値のあることに反映する必要があったのです」

――アルバム制作の過程で、次回の曲作りで新しくチャレンジしたいことなどは見つかりましたか。

グリアン「アイリッシュ・ミュージックに恋をしました。今回メンバー間で、より「友人」としての絆が強まり、さらに「アイルランド人ミュージシャン」としての絆を育めたように思うので、それを表現したい。スイスやフランス、アメリカにいたとき、アイルランドの音楽のレパートリーが全然なかったんです。振り返れば、異国にいた時はそういうテイストの曲を作る時期ではなかったんだと思います。でも、今こうして母国にみんなで戻って、新しい思い出を作り、オーディエンスを構築していると、やっぱりアイルランドの伝統音楽は自分たちにも根付いていると感じます。だから次のレコードでもっとそういう要素のある音楽になったとしても驚きませんね」

――“A Lucid Dream”からはシューゲイザー的なサウンドスケープも感じられます。それこそビーチ・ハウスやブロードキャストの名前も連想したのですが、この曲はどのようなアイデアから生まれたのでしょうか。

Grian「ある日、ものすごくはっきりとした夢を見ました。1916年、イギリスによる弾圧に対抗したアイルランドの反乱軍として、あちこちで銃弾が飛び交う真っ只中にいたんです。ロンドン郵便本局の外にいる場面で、そのクレイジーな夢から目が覚めました。まるでハリケーンのような体験だったので曲にしたくなりました。“A Lucid Dream”は、銃弾が頭上を飛び交い、狂気と革命の渦巻くヴィヴィッドな夢の中にいるような感覚についての曲です」

――“Love is the Main Thing”はどうですか。ダブやクラウト・ロックの影響も聴き取ることができます。

グリアン「素晴らしく高水準のテクノやダンス・ミュージックっぽい音を作りたいと思っていたんです。そして閉ざされたような、疲れた声をメロディーに加えたいと思っていました。それはダンが興味を持っていたもので、隣の部屋でパーティーをやっているのが聴こえるような平面的な感じのバスドラムにしたいと言ってたんです。文脈的には愛がメインテーマで、でも同時に愛について自分自身を納得させようとしている誰かの話でもあるんです。愛をお互いに表現できている人々や嫉妬している人たちを見ている誰か。だから隣のドアから聞こえる音のようにしたかったんです」

――なぜテクノやダンス・ミュージックを取り入れたいと思ったのですか。

それは、僕らがこの混乱した世界に住んでいるからでしょうね。この世界では、自分の中にある真実を探して手に入れ、自分自身がこうであるという人間性を回復し、自分の価値を守らなければならない。そしてそれらを定義し、刻みつける。こういったことがこの世界において行う必要があるものだと思います。整理しなければならないものがたくさんあるんです。世界中に静かな、まだ見えない議論が提示されているようなもの。僕たちはそういったものを突破していかなければいけないんです。

――『A Hero’s Death』というアルバム・タイトルは、IRAに参加して投獄されたアイルランドの劇作家ブレンダン・ビーハンの戯曲から取られた言葉だそうですね。「英雄の死」というフレーズには、『Dogrel』で築いた成功を乗り越え、あるいは否定することで新たなアイデンティティを手に入れようとするバンド自身の姿も重ねられているようで興味深く受けとめました。このタイトルにはどんな思いが込められているのでしょうか。

グリアン「そう。もともと、ブレンダン・ビーハンの作品から生まれたアイデアなんです。彼は、50年代から60年代にかけて活躍したアイルランド人の作家。彼の作品の中に“The Hostage(人質)”という有名な劇があります。アイルランド独立のためのアイルランドでの闘争についてのものです。その中にある女性のセリフから取っています。彼らはイギリス人兵士を人質にしており、アイルランド人は彼に対して不満をぶつけ、それがどんどん人間的な批判になっていくのです。すると一人の女性が部屋に入り、「あなたたちはみんなただ英雄の死が見たいだけだ」と言う。ブレンダン・ビーハンは面白いし、親しみやすい。そっけないけど面白いんです。彼は、シリアスかつ深遠で革命的なものをテーマとして取り上げるんです。そして、そのテーマを一般的な話に持ち込んでいくのがうまいんですよね。誰も欲しがらない英雄というのも、「あなたがあなたでいることの何が悪いのか?」という感じが面白くて、そこも自分にとって刺激になりました。それで、これはセカンド・アルバムのタイトルにするのがいいなと思いついたんです。何か特定のものを期待している人たちや、ファースト・アルバムが好きだった人たちは、もしかしたらセカンド・アルバムは好まれないかもしれません。それが“英雄の死”です。面白いし、理にかなってますよね」

――NMEのインタヴューであなたは「なぜ曲を書くのか、なぜいつも書いているのか、そこから何を得ているのか――その多くは、自分が生きていることを自分に知らせてくれる」と話していました。今作を完成させることで得た発見、あるいは教訓があるとするなら、それはどんなことでしょうか。

グリアン「僕たちには『NO』と言う選択肢があることに気づきました。このアルバムはよりシリアスで憂鬱なものかもしれないけど、ある意味、より遊び心に富んだ面白いものになったと思っています。そして特に音楽的にはとても自由な感覚があります」

――もう少し詳しく教えてください。

グリアン「サウンド自体は悲しくて鬱々と聴こえるかもしれないけど、“Love is the Main Thing”や”A Lucid Dream”などに含まれている想像力。それを表現できるだけで強い喜びを感じました。そして全体的にダンとの仕事はただ友達と楽しくて過ごしている感じで、誰がレコードについてどう思うかなんて心配はしていませんでした」

――「誰にも属していない/誰にも属したくない(I don’t belong to anyone/I don’t want to belong to anyone)」と繰り返す“I Don’t Belong”はとても印象的です。

グリアン「これは、自分たちの音楽への期待に対する拒絶を表していると思います。世間一般の世界に対する感覚というか。僕たちの次の音楽を待っている、またはステージに上がって演奏するのを待っている世界。「ヒット曲をやれ」とかね。それに対する自分たちの反応です。意図的にやろうとしたのではなく、自然に出てきたものです」

――そうしたフィーリングは、「誰かのために生まれてきたわけじゃない(I was not born to do other man’s bidding)」と、周囲が寄せる理解や期待を拒絶する“I Was Not Born”からも窺えます。この曲は自分たちのどんな心理状態が反映された曲だと言えますか。

グリアン「“I Don’t Belong”と同じようなメッセージです(笑)。自分の音楽をただ褒めてくれる人と話していると、かなりの意見の相違が発生することがありますよね。親切にしてくれる人から全力で逃げ出したくなる。自分はもっと個人主義で、もう少し強くなりたいんだと思います。それでこんな曲を書きました」

――これから何か予定はありますか?

グリアン「人生で初めて、話題になった事件についての実話本を書くことになったんですが、それにすごく刺激を受けました。特に、イングランド国教会とアイルランドの墓石についてです。イングランド国教会では、コベントリーの墓石のアイルランド語の碑文は、そのフレーズが政治的でないか確認するために英語に訳さなければならないんです。僕たちの文化が政治的であるなんて、なぜ他人から言われなければならないのか。とんでもない侮辱だし怒りが湧きました。あとは、来週ロンドンのカムデンに移る予定で、うまくいけば様々な街や場所でパフォーマンスできそうです。日本にも早く行きたいです!」

――先日、年末から来年にかけて新たに組み直されたツアーのスケジュールが発表されたばかりですが、新型コロナウィルスの混乱が終息の気配を見せない現在、先行きはきわめて不透明といわざるを得ない状況です。今後の展望についてはどのように考えていますか。また、日本のファンはこの夏のフジロックであなた方のライヴが見れることを楽しみにしていたのですが、何かメッセージがあれば。

グリアン「日本が大好きです! 日本で、ライブする日が待ち遠しいです」

photography Pooneh Ghana(JP)/Kevin Condon(EN)

text Junnosuke Amai

FONTAINES D.C.(フォンテインズD.C.)

『A HERO’S DEATH(ヒーローズ・デス)』

(ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ)

日本盤ボーナス・トラック収録予定、解説/歌詞/対訳付

1. I Don’t Belong

2. Love Is The Main Thing

3. Televised Mind

4. A Lucid Dream

5. You Said

6. Oh Such A Spring

7. A Hero’s Death

8. Living In America

9. I Was Not Born

10. Sunny

11. No