今年のグラミー賞で「Best Alternative Music Album」にもノミネートされた最新アルバム『Jubilee』の成功を受け、いまやインディ・ミュージックの枠を超えて注目を浴びる存在となったジャパニーズ・ブレックファストことミシェル・ザウナー。アメリカのバイデン大統領の就任イベントに招かれ披露したパフォーマンスが話題を集めたことも記憶に新しいが、同じくアルバムをリリースした昨年には、自身と母親の関係を綴った回顧録『Crying In H Mart』を出版。映画化されることが決定するなど、彼女を取り巻く状況はここ数年で大きな飛躍を見せている。最近では「アジア系アメリカ人」を代表するひとりとしてクローズアップされることも増えた彼女だが、そうしたさまざまな反響も含めていまの自分が置かれた環境、ジャパニーズ・ブレックファーストというアーティストの現在について、当の本人はどう感じて、何を思っているのか。「この一年は本当に驚きの連続でした」――フジ・ロックに出演した翌日、東京のオフィスで彼女に話を聞いてみた。(→ in English)

――昨日のステージで着ていた、あの犬の顔が縫い付けられたみたいな衣装、話題になっていましたね。

ミシェル「(笑)「Nφ dress」という、ずっと愛用しているお気に入りのブランドの服で。中国人のデザイナーがやっている小さなブランドなんですけど、とても遊び心があって、インパクトがあるし面白いと思ったんです。それに野外のフェスだったら袖がない方が動きやすいなって思って。それで選びました」

――かわいいものとかっこいいもの、ミシェルさんはどっちに惹かれますか。

ミシェル「長い間、ミュージシャンとして、それも“女性ミュージシャン”として真剣に受け止めてもらうためには、もう少し真面目で、男性的な服装をしなければならないと常に言われてきたと思います。でも年齢を重ねて、証明するものが少なくなってくるにつれて、服装もいろいろと試したりだんだんと実験的になってきました。だから(かわいいものもかっこいいものも)どちらも好きなんだと思います。ただ以前は、もう少しクールなものが多かったかもしれないですね」

――経験を重ねていくなかで服装も変化してきた?

ミシェル「そうですね。以前やっていたリトル・ビッグ・リーグというバンドは、どちらかというとエモでパンク寄りのプロジェクトでした。なのでギター・プレイももう少しチャレンジングで、複雑なものが多かった。それに対して、いまの私の音楽のスタイルはもう少しポップでメロディックなものだと思う。そうした変化が服装にも表れているんじゃないかな」

――フジ・ロックでは“Dreams”のカヴァーも披露されていましたね。『恋する惑星』の映像も一緒に流しながら。

ミシェル「10代の頃にクランベリーズをよく聴いていたんです。当時、彼女たちの曲はいろんな映画で流れていました。大学時代にウォン・カーウァイの映画に出会って、深く心を打たれたことを覚えています。ジャパニーズ・ブレックファストのミュージック・ビデオを監督するときは、彼の映画から大きなインスピレーションを得ています。実は、あの映像を使うことは直前になって決まったんです。それで照明デザイナーに相談したら、『もしWi-Fiが十分に強ければ(映像を)ダウンロードできるかもしれない』って言われて。本当に直前の決断だったんですが、結果とてもうまくいってよかったです」

――最高の演出でした。

ミシェル「それと、フェイ・ウォンのスタイルがとても好きなんです。実は、自分の服装を見て彼女のことを思い出したんですね。彼女のコンサートの衣装は有名で、シャワーカーテンのようなドレスを着ていて、それに下着が見えているんです。ああいう衣装はコンサートにぴったりだと思います。パフォーマーであれば、少し奇妙なファッションも表現することができるから。だから彼女のことを思い浮かべたのかもしれませんね」

――去年ニュー・アルバムの『Jubilee』がリリースされて、ちょうど一年が経とうとしています。振り返ってみて、あのアルバムはミシェルさんにとってどんな作品になりましたか。

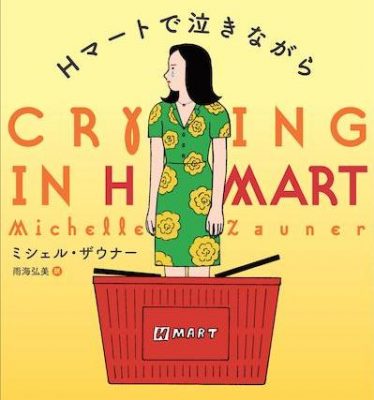

ミシェル「とても誇りに思っています。それに、心のなかで『これが自分にとって最高の作品になるんだ』とわかっていました。マネージャーやチームと一緒にレコードをリリースしたのは今回が初めてだったので、この結果はとても嬉しいし、リアクションには本当に驚かされました。当初、回顧録(『Crying In H Mart』)とアルバムが同じタイミングで発表されることは意図していなかったんです。でも結果、このふたつの作品は対になっているというか、ある意味ひとつのプロジェクトとして互いに補完し合うような関係になっていると思います。だからそれはとてもユニークなプレス・サイクルだったと思います」

――『Jubilee』は世界中で大きな反響を呼びましたが、ミシェルさんにとっても、今まで見たことのない景色や場所に連れて行ってくれた作品になったのではないでしょうか。

ミシェル「この一年は本当に驚きの連続でした。私はそもそもDIY的なバックグラウンドの出身で、16歳の時から自分でプレスして、自分でブッキングして、ハウス・ショーや小さな会場でライヴをして、ミニバンでツアーして……って、ひとりで全てをやってきたんです。だから自分としては、ゆっくりと徐々に成長してきたという実感があります。なので、まさかツアーバスでツアーをすることになるとは思ってなかったし、グラミーの授賞式に出たり、サタデー・ナイト・ライヴに出演したりするなんて、子供の頃に夢にも思っていなかった。すべてが驚きの連続でしたね」

――リリースしてから時間がたってみて、アルバムについて改めて思うことだったり、新たに気づいたことなどありましたか。

ミシェル「アーティストが自分のことを物語化、寓話化したいというのはごく自然なことだし、よくあることだと思います。ただ自分の場合、この前の2枚のレコード(1st『Psychopomp』、2nd『Soft Sounds from Another Planet』)を書いた後、そうしたテーマについて言うべきことはすべて言い切った気がしたんです。そして、自分について知られていることとは正反対のことを書きたくなりました。アーティストというのは、人を驚かせたい、みんなが期待していることの逆をやりたいと思うものだと思うんです。それに、インディ・アーティストは“悲しみ”をテーマにすることを期待されていることが多いですよね? だからそこからの脱却という思いもあり、“喜び”についてのアルバムを書こうと思ったんです。それはとても重要なことでした」

――回顧録の『Crying In H Mart』を書こうと思ったのは、どういう理由からだったんですか。

ミシェル「そうしなければならないと思ったんです。何が起きているのか理解したかったし、自分が見たこと、経験したことを表現したかった――死にゆく人の世話をしている身の者として。半年間、母の介護をしたことは、とても衝撃的で悲しい経験でした。それと同時に、そのような経験をしたことのない友人や同世代の人たちからの疎外感のようなものもあって。だからそのような時に、そうした経験や感情を自分のアートを通して表現したいと思ったのは、とても自然なことだったと思います。そして、その複雑な心境を表現するにはアルバムでは言葉が足りない、音楽だけでは伝えられることが限られていると思ったんです。そう感じたのは初めてのことでした」

――『Jubilee』を作るため、前に進むために必要なプロセスだったんですね。

ミシェル「私は3人家族の一人っ子で、母とはとても仲が良かったんです。ただ6ヶ月の間、母を看病しているなかで、家庭環境が崩れ去ってしまうような恐怖がありました。すべてがあまりにもあっという間に過ぎてしまったので、自分のなかでうまく処理できなかったんだと思います。その気持ちを理解して咀嚼するためにも、何かプロジェクトが必要だったんです」

―― 一方、『Crying in H Mart』は韓国人としてのルーツ、韓国系アメリカ人としてのアイデンティティについて書かれた一冊でもあります。

ミシェル「アイデンティティやルーツに関してという点では、韓国人とのハーフで、韓国人の親を亡くすという自分が置かれた環境というのは、とても特殊なものだったのだと思います。そうしたなかで、突然自分から親がいなくなったら、韓国人としての自分はどうなってしまうんだろう、という新しい疑問が生まれました。同じような経験をした人の話をこれまで聞いたことがなかったし、それはとてもユニークな強迫観念でした。なので、これは面白いテーマだと思ったんです。そして他の人たちもこのような話を求めているのだと確信しました」

――ただ併せて、ジャパニーズ・ブレックファストというアーティストに対する注目が高まるなかで、こうしたインタヴューなどの場で「アジア系アメリカ人」を代表するひとりとして意見を求められたり、オピニンオンリーダーとして期待される機会が近年とくに増えたかと思います。そうした状況については率直にどう感じていますか。

ミシェル「とてももどかしい思いをしました。もちろん、そうした役割を担えることをとても嬉しく思っている部分もあるのですが。多くのアジア系アメリカ人、とくに若い女の子たちにとって、少なくともアメリカでは白人男性が支配しているインディ・ロックという分野で(自分が)活躍する姿を見ることは、とても勇気付けられることであるというのはわかるんです。なので私自身としては、“白人男性ではない”という存在であることを楽しんでいるところがあります。そして、そのようなプラットフォームにおいて注目されることには責任があることも理解しています。でも、私はとりたてて政治的な意見をもって活動するような人間ではないんです。なので、突然そのようなことを代弁する立場に立たされるのは、とくに“喜び”をテーマにしたアルバムをリリースしたばかりであればこそ、とても困難を伴うものでした」

――ええ。

ミシェル「悲しみや母と娘の関係について書かれたあの本は、私にとって必ずしもアジア系アメリカ人の物語ではありません。『Jubilee』だってアジアン・アメリカンのアルバムではない。ただ、私の個人的な表現なんです。自分のアイデンティティを意識して作っているわけではありません。だから、いわば諸刃の剣のようなものです。ニュースキャスターからそのような質問をされたのは初めてで、驚きました。私は自分のアルバムについて話すつもりなのに、『なぜアジア人に対するヘイトクライムが起きたのか?』と聞かれるなんて。私がやったわけではないのですから。だから、それはとても大きな教訓になりました」

――ある特定のカルチャーやファンダムの代表としてではなく、ひとりのアーティストとして見てもらいたい。

ミシェル「そうですね。つまり、私は自分のプロジェクトを作ることにほとんどの時間を費やしているわけです。だから、他のアイデンティティだったり政治的な問題ではなく、そのプロジェクトについてよく理解しているつもりです。仮にもし白人の男性があるプロジェクトを作ったとして、そのプロジェクトに関する質問しかされないでしょう? 政治的なアイデンティティの問題については何も質問されないんです。なので、そのような負担を負わなければならないことがもどかしい。それに、自分に(政治に関する)知識がないことに怖さを感じるところもあるんです」

――今年の春にルナ・リー(※韓国系カナダ人)が日本で作品をリリースした際に少しだけお手伝いさせてもらったのですが、彼女はあなたからのサポートがキャリアを開くうえで大きなきっかけになったと話しています。

ミシェル「自分がそうした責任の一端を負う立場であることは自覚しています。2016年にこのプロジェクトを始めたとき、初めて5週間の北米ツアーに連れて行ってくれたのがミツキで、全公演がソールドアウトだったんです。それは私にとってキャリアの大きな分岐点でした。私のキャリアが今あるのはいろんな意味でミツキのおかげだし、そのことにとても感謝しています。ミツキはいつも自分のプラットフォームを使って、そういうチャンスに恵まれないアーティスト、とくに女性アーティストやさまざまな人種のアーティストを引き上げようとしていると思うんです。私はそんな彼女を尊敬していますし、私も自分のプラットフォームでそれを実現したいと考えています」

――いま話してくれたツアーにはあなたやミツキの他にジェイ・ソム(※フィリピン系アメリカ人)も参加していて、それこそ白人男性が多くを占めていたアメリカのインディ・ロックの状況に一石を投じる出来事だったと思います。あれから時間がたって、状況に変化を感じるところはありますか?

ミシェル「確かに状況は良くなったと思います。ただ、平等になったとはまだ言えないと思います。というか、ミツキは種を蒔いたんだと思います。そして実際、こんなにも多様性のあるシーンになるとは思ってもみませんでした。そのことに感謝しています。でも、どうなんだろう? 人口の比率から考えて。完全にイコールになることは難しいと思います。それでももちろん、いいところまで来ていると思います」

――『Jubilee』と『Crying in H Mart』は、ジャパニーズ・ブレックファストというアーティストにとって新たな境地、大きな節目を意味する作品になったと思います。そうした経験を踏まえて、これから先の展望について考えていることを教えてください。

ミシェル「これからも挑戦を続けたいと思います。そろそろ新しいアルバムを作りたいと思っているし、2024年にはまた本を書く予定です。それと、韓国に1年間移住したいと考えています」

――理由はなんですか?

ミシェル「韓国語を流暢に話せるようになりたいとずっと思っていたんです。母はよく、半年から1年ぐらい韓国に住めば韓国語を身につけることができるだろうって言ってくれました。基礎はしっかりできているつもりですが、練習が足りないんです(笑)。だから、韓国で1年間生活して、日々言葉を覚えていく過程を記録したら、きっと面白い本になるんじゃないかって。その頃には、ツアーから離れた生活をしたいと思うようになるでしょうね。年齢を重ねるにつれていろいろなことが少しづつ難しくなってくるので、何か挑戦してみたいんです」

――そういえば、『Crying In H Mart』の映画化の話はどこまで進んでいるんですか?

ミシェル「まだ何も。脚本を書いていて、第一稿を書き上げたところです。今スタジオがノートを作っていて、それが完成すればゴーサインが出るでしょうし、そうすればもっと詳細が分かると思います。誰が監督をするのか、キャスティングはどうするのか。でも、まだ本当に初期の段階です」

――去年、ゲーム(『Sable』)のサウンドトラックを制作されましたよね。ゆくゆくは映画のサウンドトラックを手がけたいという考えもあるのではないでしょうか?

ミシェル「映画の音楽を作るかどうかはわかりませんが、『Crying In H Mart』の映画ではサウンドトラックの監修とミュージシャンの選定をしたいと思っています。音楽は私にとってとても大切なものだから。16歳のときに聴いていた曲、好きな韓国のバンドのタイプ、25歳のときに聴いていた曲などを選びたい。それはとても大事なポイントですね」

――いいですね。

ミシェル「自分にとって特別なサウンドトラックが、映画『Garden State(邦題:終わりで始まりの4日間)』のサウンドトラックなんです。10代の頃、『Garden State』のサウンドトラックからいろいろなバンドを見つけ出すのが自分にとってとても大きなことだったんです。自分の映画でもそういうことをやってみたいですね」

――ところで先日、今度出るThe 1975のニュー・アルバムにあなたが参加していることが発表されましたね。どういう経緯だったんですか?

ミシェル「去年、ニューヨークに引っ越してきたときにエレクトリック・レディというレコーディング・スタジオでプロデューサーのジャック・アントノフとセッションをして、そこで彼とちょっとした友達になったんです。それから連絡を取り合うようになって、コーヒーを飲みに誘ってくれたり、彼はとてもフレンドリーな人だからすっかり仲良くなって」

――へえ。

ミシェル「そんな感じの完璧なニューヨーク・ドリームだったんですね(笑)。で、そしたらある日、彼から『The 1975は好き?』ってメールが来て。The 1975は大好きなバンドのひとつだったから、イエスって答えたんです。私は彼らが秘密のコンサートか何かをやっているのかと思っていたのですが、その5分後に彼が『エレクトリック・レディまでどれくらいで来れる?』って聞いてきて。パジャマ姿のままだったので急いでシャワーを浴びて電車でエレクトリック・レディに行ったら、彼らの曲でバック・ヴォーカルを歌ってくれって言われたんです。とてもエキサイティングだったし、とんでもないサプライズでした。たまたまニューヨークに住んでいて、とてもラッキーでしたね」

photography Marisa Suda

text Junnosuke Amai

Japanese Breakfast

“JUBILEE”

(ビッグ・ナッシング/ウルトラ・ヴァイヴ)

■その他:世界同時発売、解説/歌詞/対訳付、ボーナス・トラック「Coffee Hanjan」のダウンロード・カード封入(初回盤のみ)

■収録曲目:

1. Paprika

2. Be Sweet

3. Kokomo, IN

4. Slide Tackle

5. Posing in Bondage

6. Sit

7. Savage Good Boy

8. In Hell

9. Tactics

10. Posing for Cars

※ボーナス・トラック「Coffee Hanjan」のダウンロード・カード封入(初回盤のみ)