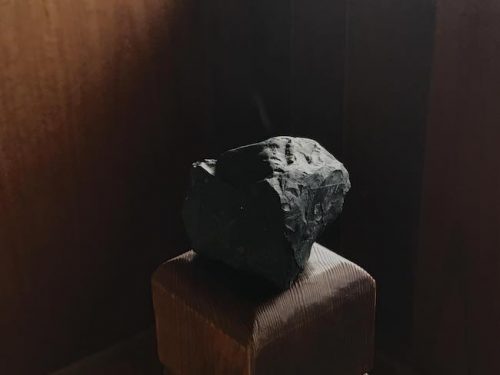

《まゆ玉 白》(部分) 2013年 型染、木綿 岩手県立美術館蔵

東京オペラシティ アートギャラリーにて、2025年10月24日(金)-12月21日(日)、「柚木沙弥郎 永遠のいま Yunoki Samiro: The Eternal Now」が開催される。

2024年に101歳の生涯を閉じた染色家、柚木沙弥郎(ゆのきさみろう)。型染の世界に新風を吹き込んだ柚木の作品は、自由でユーモラスな形態と美しい色彩が心地よく調和しつつ生命力にあふれ、見る人を惹きつけてやまない。柳宗悦らによる民藝運動に出会い、芹沢銈介(せりざわけいすけ)のもとで染色家としての道を歩みはじめた柚木は、挿絵やコラージュなどジャンルの垣根を超え、創作世界を豊かに広げた。

本展では75年にわたる活動を振り返るとともにゆかりのあった都市や地域をテーマに加え、柚木をめぐる旅へと誘う。身の回りの「もの」に対する愛着や、日々のくらしに見出した喜びから作品を紡ぎだす柚木の仕事は 変化の時代にこそ、大切に慈しみたい「いま」を私たちに示してくれる。 民藝を出発点に、人生を愛し楽しんだ柚木沙弥郎の創作活動の全貌をぜひその目で。

《小鳥》1992年 型染、紬 坂本善三美術館蔵

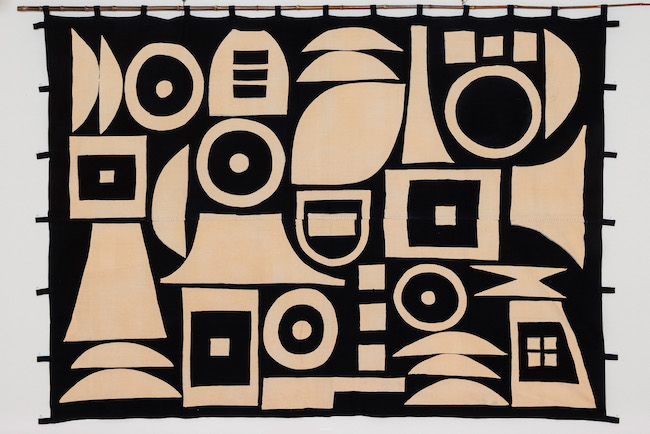

《幕》1961年 型染、木綿 坂本善三美術館蔵

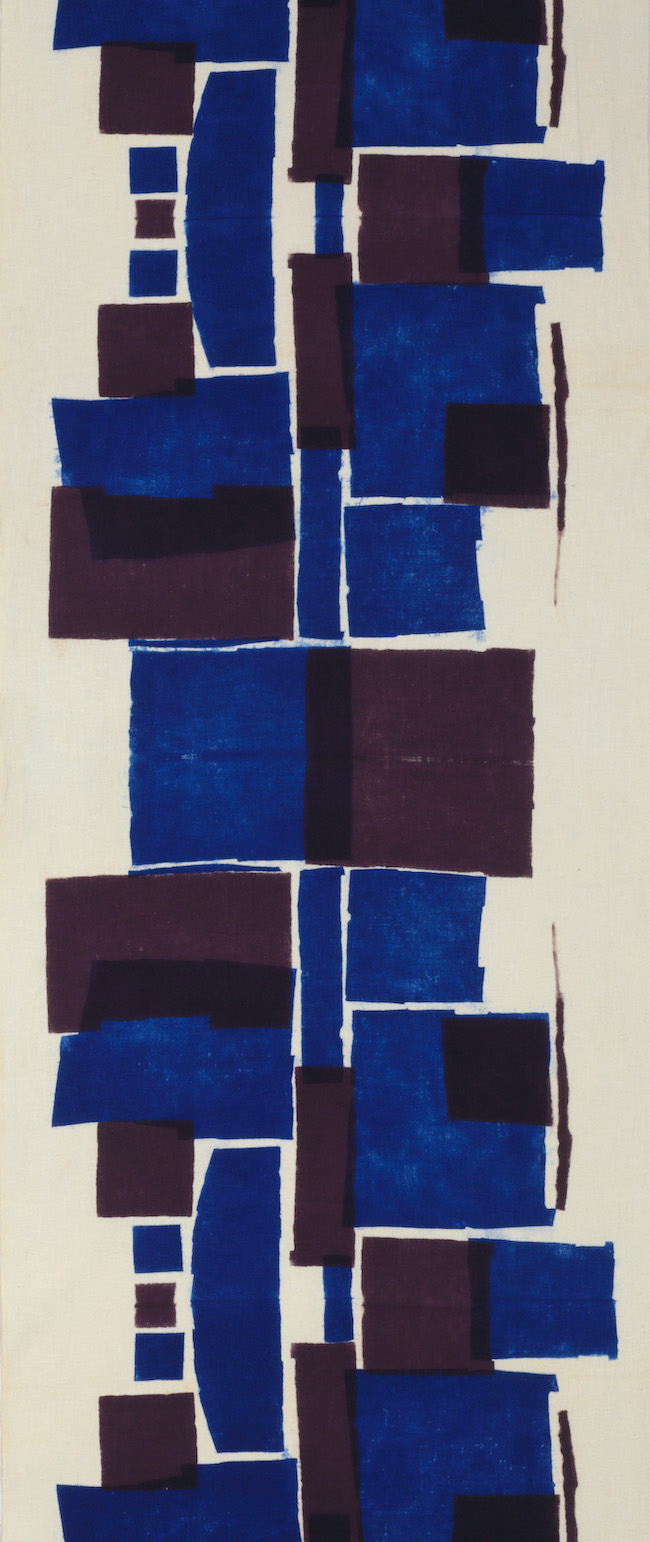

《ならぶ人》(部分) 1982 年 型染、絹 岩立フォークテキスタイルミュージアム蔵

柚木沙弥郎 永遠のいま Yunoki Samiro: The Eternal Now

会期: 2025年10月24日(金)-12月21日(日)*51 日間

会場: 東京オペラシティ アートギャラリー (ギャラリー1、2)

開館時間:11:00-19:00 (入場は 18:30 まで)

休館日: 月曜日(ただし11月3日、11月24日は開館)、月曜祝休日の翌火曜日(11月4日、11月25日)

入場料: 一般 1,600[1,400]円/大・高生 1,000[800]円/中学生以下無料

*同時開催「寺田コレクションハイライト 前期|収蔵品展 085 寺田コレクションより」「project N 100 富田正宣」の入場料を含みます。 *[ ]内は各種割引料金。 *障害者手帳等をお持ちの方および付添1名は無料。 *割引の併用および入場料の払い戻しはできません。

主催: 公益財団法人 東京オペラシティ文化財団、NHK プロモーション

協賛: 日本生命保険相互会社

協力: 相互物産株式会社 お問合せ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

柚木沙弥郎(1922-2024年)

1922年、洋画家・柚木久太の次男として東京に生まれた 柚木沙弥郎は、東京帝国大学美学・美術史学科在学中に学徒出陣し、戦後は父の生家のある倉敷へ復員。就職した大原美術館で、柳宗悦らの民藝の思想と芹沢銈介の型染カレンダーに出会い、染色を志す。芹沢のもとで染色の基礎を学んだ後、日本民藝館展や国画会、個展などを通じて、自由でのびやかな形と豊かな色彩の染色作品を数多く世に送り出した。

1950年からは、女子美術大学工芸科で長らく教育にも携わり、1987年から1991年までは学長を務めるなど後進の育成にも尽力した。1980年代以降は染色を主軸にしながらも、版画やコラージュ、絵本、立体作品、ガラス絵など、その創作はジャンルを超えて広がりを見せ、2000年代に入ると、インテリアショップ、イデー(IDÉE) での展覧会や、カフェやホテル内のアートワーク、企業との協働による製品づくりなど、現代のくらしと結びついた活動でも知られるようになる一方、実用を離れた自由な表現としての染色作品を制作し続けた。

展覧会の見どころ

・75 年にわたる創作活動の全貌

初めて制作した型染布から、101歳の時に制作したコラージュまで、75年にわたる創作活動の全貌を代表的作品でたどる。

・国内外のゆかりの都市を特集展示 国内外のゆかりの都市をテーマとした特集展示を設ける。豊富な作品と資料で、作家をめぐる旅へと誘う。

・自由な造形と豊かな色彩

100歳を超えてなお、人生を愛し、楽しんだ作家による、自由な造形と豊かな色彩を楽しむことができる。

《「DEAN & DELUCA」カフェのための作品原画》2021年 コラージュ、紙 ディーン&デルーカ蔵 撮影:奥田正治

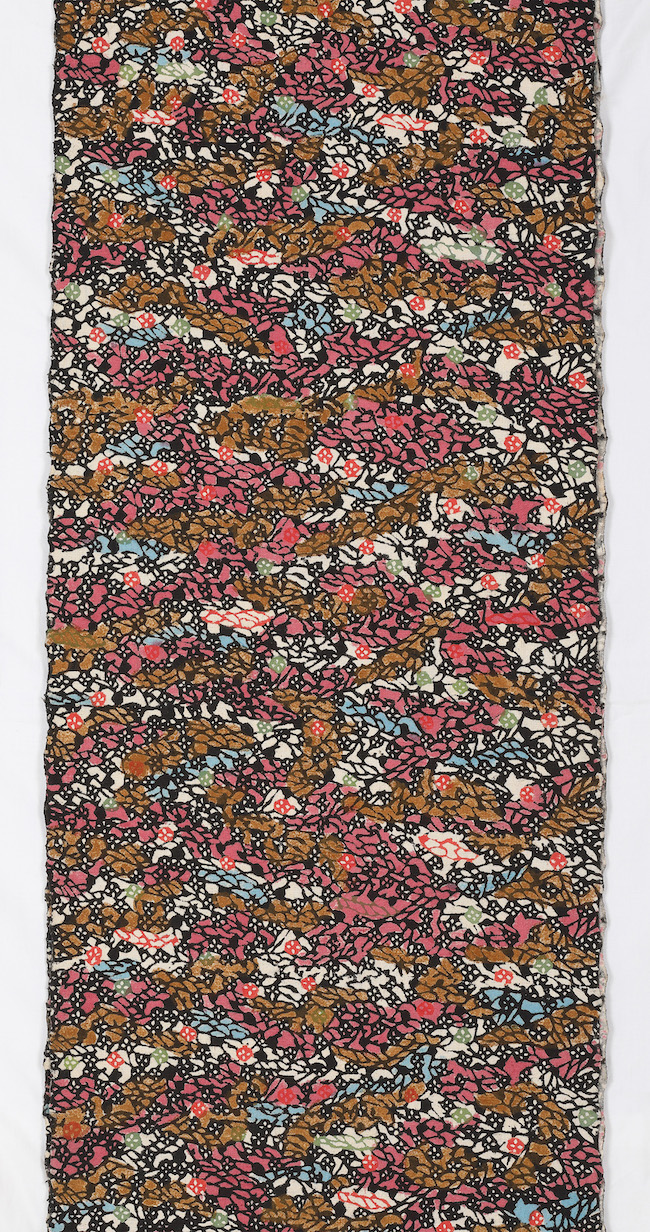

《注染幾何文布》1950 年代 注染、木綿 日本民藝館蔵 撮影:村林千賀子

展示構成

1章 民藝はずっと僕の根っこにある

芹沢銈介に憧れて染色の道に進んだ柚木は型染を学び、その一種である注染技法に取り組んだ。浴衣や手ぬぐいなど小幅の布を染める技法だった注染を、試行錯誤の末に広幅の布地へと応用することに成功し、生活の洋風化にも対応できる染めものを展開した。

《紅型風型染布》(部分) 1948年 型染、木綿 日本民藝館蔵 撮影:村林千賀子

《注染ロマネスク文布》(部分) 1959年 注染、木綿 日本民藝館蔵 撮影:村林千賀子

2章 ワクワクしなくちゃ、つまらない

1980年代、自らの仕事に自己模倣の恐れを感じた柚木は、版画やガラス絵、立体造形など新たな表現手法に活路を求め、絵本の制作にも取り組むなど、その創作世界はますます豊かになった。一方、服地としての需要の減少を背景に、実用から開放された染色は、自然と柚木を自分自身のための制作と向かわせた。

《型染手文布》1983年 型染、絹 個人蔵

《『トコとグーグーとキキ』絵本原画》2004年 水彩、紙 公益財団法人 泉美術館蔵

3章 旅の歓び

この章では、「柚木を巡る旅」をテーマに、作家ゆ かりの地や柚木の国内外への旅にまつわる作品や資料を紹介。民藝との出会いの地である岡山県、青春を過ごした長野県、染色修業の起点となった静岡県、憧れの詩人宮沢賢治の故郷である岩手県、柚木と親交厚い舩木家の窯元を擁する島根県には、それぞれ柚木との関わりを物語る作品や資料が残されている。また、制作に大いに影響を与えたインドや、憧れの地パリへの旅を巡る制作もご紹介。

《『注文の多い料理店』絵葉書型染原画》1969-72年 型染・顔料、紙 光原社蔵 撮影:いわねだいすけ

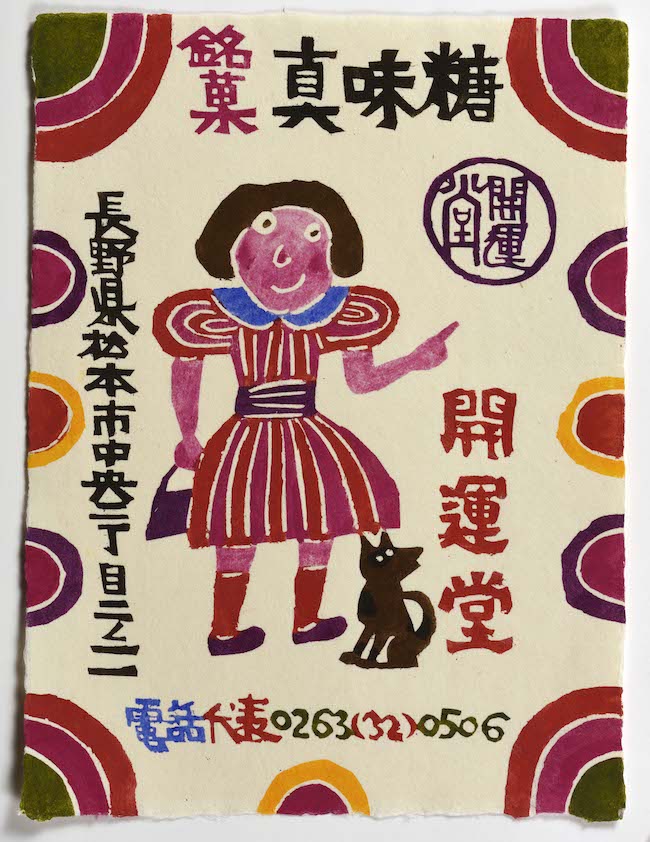

《「開運堂」広告 型染原画》2000年頃 型染、紙 開運堂蔵

4章 今日も明日は昨日になる

「物心がついたのは80歳になってから」とはユーモアたっぷりな柚木の言葉。実際に2000年代以降、柚木の活動の場はさらに大きく広がっていく。インテリアショップ、イデーでの展示や、 カフェやホテルなど商業空間のための制作など若い世代との協働も新たな刺激となった。2011年の東日本大震災や2020年からのパンデミックなど困難が続く時代にあって、柚木の作品の自由さ、力強さは一層輝きを増し、くらしを明るく彩ってくれる。

《型染布「2016」》2016年 型染、紬 日本民藝館蔵

《木もれ陽》2019年 型染、木綿 松本市美術館蔵 画像提供:ギャラリーTOM