先日まさに、震災後初、福井・美浜原発の原発新設の方針が発表されたさなか、この動向への応答として、福島出身のアーティスト・渡邉洵による個展「原発と呼吸」が、8/22 (金) – 8/31 (日) TAV GALLERYにて開催。

本展は、かつて出稼ぎのために原発から原発を渡り歩く原発労働者をテーマとして、自転車を漕ぐと同時に、酒ビンに息を吹きつづけるという、渡邉が2017年に初演 ※1 をおこない、その後、2020年に再演 ※2 をおこなったパフォーマンス《原発ジプシー》を映像作品として制作した《原発ジプシー》(Video Documentation of Performance) のみならず、渡邉が2025年7月に福井・美浜原発への訪問をおこない制作した2つの新作および、渡邉の3.11当日の出来事をモチーフとした《あの日の記憶から》(2016-2017) の計4つの映像作品を発表。以下は、渡辺が本展に際して寄せたテキスト。

「今回の展示では、「自転車を限界まで漕ぎながら酒ビンを笛のように鳴らす」という8年前のパフォーマンスをリバイバルする。映画『生きてるうちが花なのよ、死んだらそれまでよ党宣言』のワンシーン、あるバーで「ボー」という音が鳴る。「ジプシーの迷信や」とバーのママは言う。「放射能の毒あんまり吸ってないときは、ビール瓶の鳴りがええんやて」原発労働者は「どうや、鳴りは」「まあまあや」とビール瓶を笛のように吹き、その音を確認する。その呼吸を見て、僕は3.11の時に電気が止まり、酸欠の金魚をバケツに移してストローで酸素を吹き入れ続けたことを思い出した。原発を作品のテーマにするとき、いつも見えない他者の視線を感じる。「お前は何を知っているんだ?」原発作業員の過酷な労働状況を、過去のルポや映像、映画以上に知ることはできない。僕にできることは、自転車を漕ぐことくらいだ。とりあえず映画の舞台になった美浜原発へ行ってみることにした。途中に静岡を通るので、浜岡原発にも行ってみよう。漫画喫茶で寝泊まりする。僕の呼吸1000km分、自転車を漕ぎながら、空いた酒ビンに息を吹き入れる。瓶の口は次第に僕の呼吸のみではなく、自転車の受ける風をも拾っていった。僕はその音が音楽になることを想像する。そしてその音楽を聴いてみたい。」

※1「TRANS ARTS TOKYO 2017 – 五十一八クリエイティブ・プロジェクト アート縁日」(Organized by 統括ディレクター 中村政人, プロジェクトマネージャー 西田編集長, 東京・神田地区, 2017)

※2「遊園地都市の進化」(Organized by 西田編集長 and 渡辺志桜里, RELABEL Shinsen, 東京・渋谷, 2020)

渡邉洵 個展「原発と呼吸」

会期:8月22日 (金) – 8月31日 (日) ※金土日のみ開廊

会場:TAV GALLERY(東京都港区西麻布2-7-5 ハウス西麻布4F)[080-1231-1112]

時間:13:00 – 19:00

企画:西田編集長

寄稿:布施琳太郎

協力:トモ都市美術館

渡邉洵 WATANABE Makoto

1994年福島生まれ。多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業。パフォーマンス、ドローイング、映像を用いた作品を発表。主な展示に「二階建て代補」(個展, Black Cube, 鎌倉, 2025) 、「苔男」(個展, Art Center Ongoing, 2024) 、「Stilllive Performance Art Summit Tokyo 2022──Tribute of Performance Anthology」(ゲーテ・インスティトゥート東京, 2022) 、「Stilllive: Performance Art Summit Tokyo 2021-2022──衛生・変身・歓待」(ゲーテ・インスティトゥート東京, 2021) 、「ストレンジャーによろしく」(箔一ビル, 金沢, 2021) 、「リュウの首を補完する」(個展, 四谷未確認スタジオ, 2020) 、「転回する与太話」(アキバタマビ21, 2019) など。

https://www.instagram.com/aris_to_tle2/

今回の展示にあたって、震災10年となる、2021年に渡邉に「「透明なものに近づくには、自分も透明にならなきゃいけない」。福島出身のアーティスト・渡邉洵が追いかける3.11への実感」(美術手帖) と題したインタビューをおこなうなど、渡邉の活動を初期から知る、アーティスト・布施琳太郎が、渡邉の作品がいかなる価値を持つか、批評文を寄稿。

幽霊であることを忘れた幽霊

──布施琳太郎

ここで私は渡邉洵のうつろな眼について書く。それは、ある特定の事象に直面させられたアーティストが、当事者/非当事者だけではない区分で表現をする方法を示すことを目的としている。彼が作品のなかで文字通り「体現」する「疲れ」は、複数の異なる立場を結ぶ「道」そのものである。そのことを説明するために、東日本大震災について、当時神奈川県の高校生だった僕と、当事者である渡邉のあいだで、いくつかの作品を参照しながら議論をすすめる。私たちが同じ場所に立つことは一度もないだろう。しかし芸術を通じてのみ可能なコミュニケーションの回路があることを示したい。

2011年の夏、東日本大震災後の異常事態(アノーマリー)な空気で僕は揺れていた。計画停電、流れやむことのないACのコマーシャル、高校二年生の夏休み……この揺れは震災のように物理的なものではなく「結局この世界は終わらないんだ」という茫然自失に由来するものだった。高校生の僕にとって異常事態だったのは、この震災が、都市を壊しても社会を変えないことだった。そう感じていたのが当時の実感である。同時に、現代アートに関心を持ちはじめていた僕は、当時なされた芸術実践のいくつかにインターネットを通じて触れた。その多くは「告発」のスタイルでなされたものであった。年長の彼ら、彼女らにとって、この異常事態は、青空の下で途方に暮れていた僕とはまったく違うものに感じられた。二つの例を挙げてみよう。

2011年5月1日。渋谷駅に設置された岡本太郎の《明日の神話》(1969年)の右下の空白部分に、煙が吹き出す原子力発電所を描いた板絵がゲリラ展示された。アーティストグループChim↑Pom(現在のChim↑Pom from Smappa! Group)によるアクションである。原子力エネルギーの破壊の力(=原爆)と、それによって生じる爆発的な生命力(=原子力発電)を同時に表象するような《明日の神話》に対して、「人災」とも呼ばれる今回の「事故」を描き足したニュースを見たとき、岡本太郎が示した対極的なビジョン(死と生)に冷や水をかけて冷静になるように促しているように当時の僕には思えた。

あるいは、2011年8月28日。福島第一原子力発電所の様子を常時映像配信する「ふくいちライブカメラ」を指差す作業員が現れた。白い防護服に身を包んだ作業員は、カメラを見つめながら、右手の人差し指をカメラに突き立てていた。その後、作業員の代理人をつとめたアーティストの竹内公太は《公然の秘密》という2012年の展示で、ライブカメラの録画映像、ライブ映像を見るパソコン画面の録画とともに、ギャラリーのシャッター越しに来場者の一人一人と「対話」をするパフォーマンスや竹内自身の過去作を展示した(その点で「指差し作業員」と竹内の作風には違いがある)。

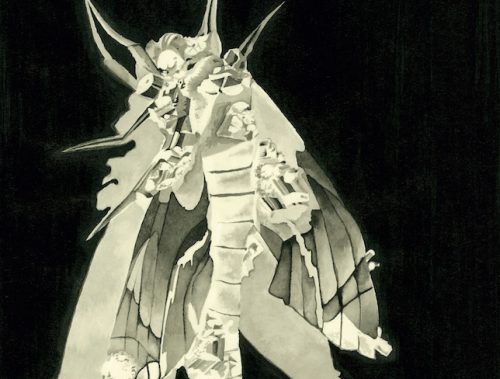

こうした作品たちは「告発」の性質を持ってる。それらは見えないものを見えるようにしている。ここで制作プロセスなどを捨象して図像にのみ注目してみると、上記の作品たちは「こちらへの目線」によって成立していることがわかる。Chim↑Pomの作品では、原子力発電所からモクモクとあがる黒い煙のなかに赤色の眼が描かれている。眉をひそめる子どものような不穏な煙は、はっきりとこちらを見つめている。一方で「指差し作業員」は、まさにその名の通り、画面の向こうから画面の前の私たちを指差している。

しかし、2011年当時、福島県いわき市の高校生だった渡邉洵は、まったく告発的ではない仕方で作品をつくってきた。なによりもまず、映像にしてもパフォーマンスにしても、作品のなかの渡邉の目線はうつろなのだ。こちらを見ていない。2020年の展覧会「遊園地都市の進化」で再演された《原発ジプシー》(初演は2017年)の際、ビール瓶を笛のように吹きながら自転車を漕ぎつづける彼は、どこかに移動することもなく——ペダルとつながった後輪が地面に触れていないので前進することはない——、そもそも鑑賞者がいることに気がついていないかのようだった。周囲をウロウロしてみて彼の視線の先にまわり込んでみても、その表情に変化はない。車輪が浮いているからどこにも辿り着けないのと同じように、彼自身の存在が、鑑賞者とは違う場所にあるようだった。

そうした不在の印象は、パフォーマンスだけでなく映像作品においても顕著だ。

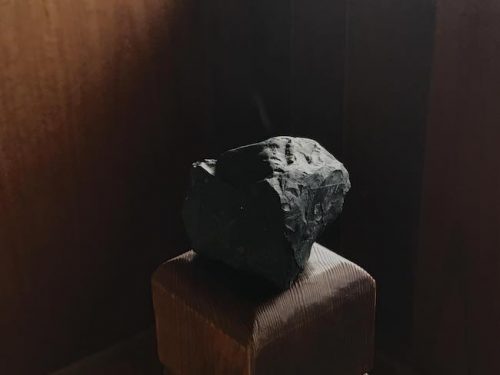

《原発ジブシー》再演の前日から開始された個展 『リュウの首を補完する』(四谷未確認スタジオ) は、同名の映像作品をメインとしたものだった。内容としては、福島県のいわき市石炭・化石館ほるるから東京の国立科学博物館の200kmを360度カメラで撮影しながら徒歩で踏破するものだ。金色のメイクが剥がれ落ちながら疲弊し、それでも歩き続け、空き地のような場所で踊る。そのコンセプトについて、彼は「エネルギーの生産と消費という視点から見た東京と福島の関係を、博物館がフタバスズキリュウの首を補完する作業[いわき市で発見された化石に欠けていた首を国立科学博物館が補完した]と重ねて着想した」という。しかし作品は、生産と消費による「搾取の告発」には見えず、ただ疲れてフラフラしているのか、表現として演技をしているのかすら鑑賞者にはわからないような姿で、どうにか立ち続けている(あるいは踊っている)のみである。そこでも眼はうつろだった。

個展会場には、作者である彼も在廊していた。そのときに最も不気味だったのは、スクリーンの前で、つまり作品の外で、作品解説をする姿だった。解説をする、とは、状況を客観的に理解して言語化することだ。しかし、説明をする彼が「状況を客観的に見ている」とは、とうてい思えなかったのである。彼の後ろには映像が投影されていて、そこには疲れ果てながら踊る渡邉の姿が映し出されている。その前で作品解説をする彼の不気味さとは、幽霊が、自分が幽霊であることを忘れて、意気揚々とおしゃべりをしているような——その声は誰にも届かないはずなのに、それでもなぜか僕にだけその声が届いてしまったような——そんな驚異であった。

ところで、映像の内と外の渡邉の姿には異なる点がある。メガネ着用の有無である。

彼のメガネは分厚い。レンズの向こうで少しだけ頬の輪郭が歪むくらいには。しかしパフォーマンスにせよ、映像にせよ、作品内ではメガネを外している(ことが多い)。おそらくメガネを外している彼は、前があまり見えていない。そうであるなら、作中の眼がうつろであるのは「演技」であるというよりも「あるがままの姿」である。 さらに分厚すぎるレンズは、彼の頭蓋骨から想定されるよりも大きくなった彼の両眼を表示する。作品解説をする彼に対して「自分が幽霊であることを忘れた幽霊のようだ」と感じた僕が——パフォーマンス中だけでなく、在廊時にまで——その眼のなかにうつろさを読み取ったのは、そうして拡大された眼による印象かもしれない。さらに言えば、メガネをかけている人間は自らの視力の悪さを忘却している。メガネやコンタクトレンズとは「自らの視力の悪さを矯正して忘却させる道具」である(だから日常生活が滞りなく過ごせるのだ)。そしてメガネを外した作中の渡邉は、それが作品であって日常生活ではないという点で、視力の悪さをものともせず、歩き、踊っている。作品解説をする彼に対して「自分が幽霊であることを忘れた幽霊のようだ」と感じた僕が、その視線のうつろさに不気味さを読み取ったのは、個人的な思い込みではなく、彼自身が自らの視力の悪さについて二重に忘却しているからなのかもしれない。

歪つだが、問いたいことがある。著しく低い視力を持った人間はメガネを外したままで、何かを告発することができるのだろうか? つまり、見えるはずのものが見えないままで、なにを語りえるのだろうか?

たしかに彼は震災の当事者である。しかし震災に由来する行為=作品のなかの唯一の知覚が、自転車を漕ぎ続ける時間や、一本道の国道を歩いた距離による「疲れ」のみだとしたら? 見えるはずのものが見えないままで歩き続けているとしたら? ……そのとき、彼のからだの疲れを通じて、作品のなかで、土地ごとの出来事や記憶が組織され直していく。渡邉洵の作品において、当事者/非当事者という立場の対比は、作品の意味を決定する審級にはならない。その眼はうつろだ。渡邊は幽霊であることを忘れた幽霊である。だからこそ作品を通じたコミュニケーションの回路が、そこに開かれるのだ。

渡邉洵の疲れ——それは視力の悪さを超えて、見えない/見えるの対比からの離脱のなかで、私たちが震災について語り、語り合うためのコミュニケーションの場をつくる。しかしそこにいる渡邉は、自分が幽霊であることを忘れたままで、うつろな眼で笑っている。どこまでが芸術作品なのかはまだ分からないが、芸術にしかできないことが、たしかに生じている。