null

11月に開催された東京国際映画祭にて、アジア各国・地域を代表する映画監督と、第一線で活躍する日本の映画人とのオンライン・トークを毎日発信する「アジア交流ラウンジ」が発足。この新たな取り組みは、世界的に活躍する是枝裕和監督が発案し、検討会議メンバーとともに企画したもの。当初は、各国の映画人が自由に交流できるリアルなラウンジを構想していたが、今年はオンライン形式に。国を越えた移動が制限され、映画の製作、上映、そして映画人同士の交流や協働のあり方が従来と全く異なる状況にあるなか、アジアの映画人たちは今、何を思うのか、何処を目指すのかを語り合う。ライヴ配信の特性を活かし、世界中からの質問も受け付けた。『長江哀歌』で第 63 回ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞受賞した中国ジャ・ジャンクー監督と『スパイの妻』(20)にて第77回ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞した黒沢清監督の対談予定だったが、ジャ・ジャンクー監督の急病により、フィルメックス ディレクター市川尚三との対談に変更。二人がジャ・ジャンクー監督作品の魅力や中国映画について語った。

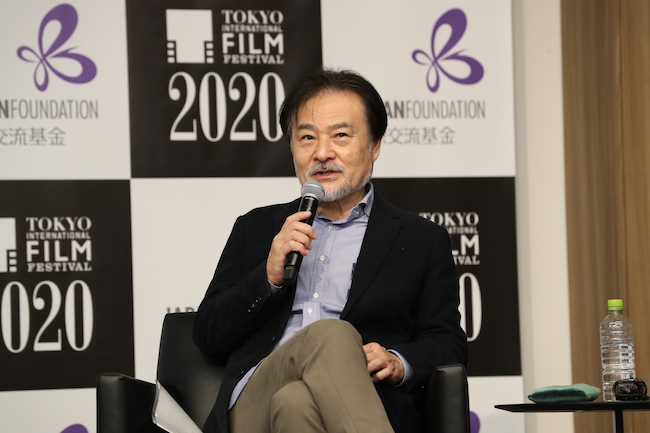

市山「本日はジャ・ジャンクー監督にご登壇いただく予定だったんですが、今しがた連絡がありまして非常に体調が悪くて、いまだに会社の方にもついていないと。1週間前のフィルメックスのトークでも風邪をひいたか何かでかなり体調が悪そうでしたので1週間経って良くなったかと思ったら悪くなっているということで、今後良くなったら登壇できるかもしれませんのでそれまでは私と黒沢さんとで進めたいと思います。私はジャ・ジャンクー監督作品のほぼ全てでプロデューサーをやっており、背景などはわかっているので、黒沢さんがジャ・ジャンクー監督作品を観られて考えられたことをお聞きしながら僕の方がその背景を説明したりということでまずは進めていけたらと。黒沢監督は現在公開中の『スパイの妻』がヴェネツィア映画祭で銀獅子監督賞を受賞されたということで大変大きく報道されましたので皆さんご存知かと思います。名実ともに今日本の映画界を代表する映画監督です。ジャ・ジャンクー監督とはちょくちょく色んな所で会ってらっしゃいますね」

黒沢「はい、そうですね。いろんな映画祭や、日本でも会ってるかな。心配ですけど、風邪をひいたなら仕方ないですね。今回どんな話になるかはちゃんとは考えてきてなかったんですけども、時間があったら訊いてみたいなと思っていくつか考えてきたんですが、これがこんなに役に立つとは思いませんでした(笑)。

まず、僕は近年数少ないですけども最新の中国映画を観る機会がありまして、娯楽映画であったり、アート型の映画だったりもするんですけども、僕の感想では本当にここ数年で急激に中国映画のレベルが格段に上がっている。凄く面白かったですね。そう感じる最大の理由はロケ場所です、撮影している場所。撮っている側がその場所に確信を持っている。ここで面白い映画が撮れるという強い確信のもとにその作品が撮られると言うことをヒシヒシと感じるからです。そういう場所とはどういう場所かというと、一言で言うと古くもなく新しくもない開発途上の場所。どうしてそういう場所だとあんなに楽しげにあんなに生き生きと映画が撮れるのか謎といえば謎なんですが、思い起こせばそういう開発途上といった場所で特に中国なんですけども、一貫して映画を撮ってるように見える。その代表がジャ・ジャンクーかなと思っています。特にジャ・ジャンクーの映画はロケ場所もカメラポジションもよくぞこんな場所を見つけてきた、よくこんな場所から撮ったという驚くべき場所が多々見受けられるのですが、日本人の我々からすると中国にはいくらでもこんな場所があるのかなとも思いつつ、本当に探しに探してあの場所にたどり着いたのか、あるいは場所を見てそこから物語を考えているのか、 ジャ・ジャンクーの映画とロケ場所の関係というのを何かお分かりの範囲で教えていただけたら」

市山「まさに今黒沢さんさんがおっしゃった通り、ジャ・ジャンクーの映画でロケーションというのは非常に重要な要素です。大体企画を立てるときには、明らかに脚本を書く前の段階で一度ロケーションを探して行っていると思います。第一稿ができたときにはここで撮るというのが決まっている。要するに脚本ができてからそこに合ったところを決めるのではなく、すでに主要なロケーションを決めて、そこから脚本を書いているんです。一番極端な例は、金獅子賞をとった『長江哀歌』ですが、この作品に関しては元々彼は劇映画を撮るつもりはなかったんですね。彼はもともと英語タイトルで『Dong』という、山峡ダムにこれから沈んでいく街でドキュメンタリーを撮るために小型カメラをもって少人数のクルーで入っていて。ところがそこで、地方から来た労働者が命を落としたりという様々なドラマを目撃するわけです。その状況を見て、突然閃いて劇映画を撮ろうということになって、並行してドキュメンタリーは撮りつつプロジェクトを始動したんです。そこにはプロの役者は呼べないので、監督の妻であるチャオ・タオと監督の従兄弟でありもと炭鉱夫、『長江哀歌』の主役となったハン・サンミン、いつも監督作品に出演しているワン・ホンウェイという、声をかけてすぐ集まれる人たちで劇映画にしたのがあの『長江哀歌』です。あの場所を見なければこの映画はできていなかったですし、場所を見て映画にしたのもある種の偶然という、ロケ地から完全にインスパイアされて映画を撮った例だと思います」

黒沢「それを聞くと本当に理想的な映画作りだなあと思います。日本でそれをやりたいなと僕も思うのですが、日本ではなかなかそれが難しい理由があります。例えば僕が街を歩いていてここで映画を撮りたい、いいなと思っても、ほとんどそこで映画を撮影することは不可能なんですね。許可の問題やもしくはとてもお金がかかる。ですから監督が一方的にここで撮りたいということは、少なくとも僕がやっているような商業映画の世界では許されない。制作部が許可を取り、然るべきお金を払って、使えるとクリアになった時点でやっとその場所が使えるという状況ですから、なかなか場所から発想するということができないんですが、中国はここで撮りたいとなったら撮れるんですか?」

市山「日本よりはずっと楽なんですが、北京や上海になるとかなり難しいというか、日本と同じような規制があって、いろんな許諾を取らなくてはいけない。勝手に撮っていると止められたりということが起こるので、大都市で撮るのは難しいのですが、ジャ・ジャンクーのように地方都市で撮るときはかなり楽だと思います。特にジャ・ジャンクーは自分の故郷である山西省というところで撮ることが多いのですが、ここになると親戚や知り合いがたくさんいるので、いろんな融通がきくというところがあってですね。特に初期の頃の活動禁止時代の『青の稲妻』や『プラットフォーム』などはよく撮れましたねと言うと、警察まで全部協力してくれていて、それはなぜかと言うと地元の若者が映画を撮っているから協力すると。中央からのコントロールがあまり効いておらず、それが許可をとった映画なのか無許可なのかあまりわかっていないでみんな協力してくれているんです。そのようにかつては地方は撮りやすいというのはありました」

null

黒沢「ジャ・ジャンクー監督に限らずですが、例えば1980年代ですとか2000年とかの少し古い時代設定、 そういった時代設定も日本だとすごく面倒くさいんですね。ちょっと古いというのが一番面倒くさい。そういう風に見える場所がないからなんですけど、これも日本人から見ると中国のちょっと古いとか現代だとかというのはすぐにはわからないんですが、ジャ・ジャンクーは少し時代がかっているというような物語をあえて選んでいて、そのように見せるためにどれくらい苦労されてるのか。またはそういう場所も簡単に見つかるのかどちらでしょう」

市山「ジャ・ジャンクーの近作の『山河ノスタルジア』『帰れない二人』両方とも2000年くらいに映画が始まって現代に至るというもので、『山河ノスタルジア』は若干近未来にまで至るという20年くらいの時間に渡った作品なので苦労はありました。一つ日本よりもありがたいのが、北京上海ではなく山西省の話なので変わっていないところでもあるんです。例えば『山河ノスタルジア』には商店街が出てくるのですが、ロケ場所に行ったら本当に80年代から何も変わっていないらしいんですよ。トイレもいまだに野ざらしのトイレで、そういうものがそのまま残っている。美術部が作ったものではない。唯一変えたのが電気屋の電化製品は持ち込んだと。今は液晶テレビが販売されているので昔のブラウン管などを持ち込んだけど、通り自体は何も変える必要がない。山西省にはそういう場所が残っているんです。『山河ノスタルジア』は冒頭が昔のディスコから始まって、こんなところ装飾が大変だろうと思ったら、昔オープンしててその後潰れたところが誰も使わずに残ってるんですね。日本だったらそんな大きな敷地があったら改装して他に使いそうですが、改装すら面倒臭いという感じにそのままに置かれていて。新しいディスコは近くにオープンしているんですけど、古いディスコはそのまま建物ごと残っているのでその中を少し装飾して2000年代のディスコにすると。これは日本だとあまり考えられないですね」

黒沢「色々古いところが残っているとはいえ、少し古いという時代設定にしたらそう撮影が簡単ではない。少し手間がかかる。それでもちょっと古い2000年代から現代までを好んで取り上げる理由。確かにこの数十年は色々激動だったと思うのですが、中国の近代史のようなものにすごく興味があるのか、だから開発中の場所にとても興味を示されているのか。そのあたり物語との興味の持ち方について教えてください」

市山「ジャ・ジャンクーは1997年の『一瞬の夢』から映画を撮り始めて、その後にすぐ2000年に『プラットフォーム』を撮って20年ちょっとのキャリアがあります。その間に中国は恐るべき変化を遂げたんですね。2000年の頃にはまだ地方の方は寂れている感じがあったのが、あっという間に高級なホテルが建ち、新幹線が走って、経済的にもとんでもない大発展をした。映画を撮りながらそれを彼は目の当たりに見ていた。『山河ノスタルジア』を撮る前に、フィルメックスで作った彼のドキュメンタリーの最後で彼が語っていたのですが、中国はこの20年でものすごく豊かになったと。ただ例えば2000年の『プラットホーム』に出ていた若者たち、その後2004年に作った『世界』に出ていた若者たちが、今の豊かな中国見た時に果たしてこれは彼らの理想的なものだったのだろうかという疑問を呈していた。つまり豊かになればなるほど失われるものは大きい。それは彼が20年くらい感じていたことで、『山河ノスタルジア』を撮ることに向かわせた一つの原因であると思います。『山河ノスタルジア』を作るときに、これは2000年くらいから始まるのですが、その時代、彼は『プラットフォーム』を撮る前に1年間脚本を書いていてその間に活動禁止になって無許可で映画を撮ることになったんですが、その脚本を書いている1年間くらいの間に、カメラのユー・リクウァイと適当にいろんなものを撮っていたんですね。当時のディスコを撮っていたりとか、正月に集まる人たちを撮っていたり、時間が空いたんで何に使うかもわからずいろんな映像を撮っていたのがアーカイヴとして残っていて、それを見直していたところ、これは使えるということに『山河ノスタルジア』を撮る前に気が付いたというのがかなり大きくて、2000年ごろに作った映像が『山河ノスタルジア』には出てくるわけです。シナリオのところに、中年の男性が雑念を振り払うかのように一心不乱に踊るというようなことが細かく書いてあるんです。こんなのディスコのシーンとか書いて後で撮ればいいのにと思っていたら、昔の映像に中年の男性が映っていてそれをそのまま書いていたんですよ。そういう風にフッテージをそのまま映画に取り入れることが前提で脚本を書いていて、もちろん他にも色々ありますが、『山河ノスタルジア』の制作の役に立ったので、同じことできると思ったのが『帰れない二人』です」

黒沢「『帰れない二人』も最初の方で、主人公たちが踊っているところがあるんですけど、その最後の方で主人公たちと違う種類の踊りをしているもっと庶民的な人たちが映っている、あれはフッテージだったりするんでしょうか」

市山「あれは『青の稲妻』のフッテージで2002年くらいに撮ったものです」

null

黒沢「ああ、そうだったんですか。物語についてもう少し聞いてみたいのですが、近年の作品、特に『帰れない二人』などがそうなのですが非常に独特な映画であると同時に、その物語の骨格となっているのは一組の男女が何度かに渡って出会ったり別れたりするというとてもシンプルなメロドラマの構造を持っているように思います。つまり一種のジャンル映画的な物語とでも言いましょうか。確か『罪の手ざわり』でもいくつかのパートに分かれていましたが、あるパートではものすごく分かりやすいジャンル映画的な要素を持っていたと思うのですが、こういう一般的な人にとって分かりやすい物語を選ぶというのは、ジャ・ジャンクーがキャリアを重ねていくうちに自然にそうなったのか。それとも何かがきっかけでジャンル的な分かりやすさも取り入れようと思ったのか、どういう経緯だったのでしょうか」

市山「多分ジャ・ジャンクーの中で一番ジャンル的なものは、今おっしゃった『罪の手ざわり』で、特に第一話の復讐をして次から次にライフルで撃ち殺す男というジャンル映画そのもののような作品で、カンヌ映画祭で上映したときに海外のジャーナリストがびっくりして、『どうしてこんなバイオレンスのジャンルムービーを撮ったのですか。オフィス北野制作だからですか?』と訊いてきて(笑)、彼が『僕はもうずっとオフィス北野と仕事をしていますけど』と答えたということがありました。あれが最初だと思います。

一つにはジャ・ジャンクーは香港のアクション、ギャング映画の大ファンなんです。彼の卒業制作で作ったデビュー作『一瞬の夢』には映画館のシーンがあって、そこに音声が聴こえてくる。それがチョウ・ユンファ主演、ジョン・ウー監督の『狼 男たちの挽歌・最終章』のものなんです。それを聴いたときに僕は同じ趣味の人だとピンときたのですが、だから一緒に仕事をしているわけではないけれど、非常に親近感を覚えてたということがあって、それくらい彼は香港のジャンル映画の大ファンなんですね。そういった点では『帰れない二人』に関しては主人公の男性がマフィアほど大きくない地方のチンピラで、徒党を組んで抗争をしているというような設定から始まって、途中から主人公とヒロインのメロドラマになっていくんですけど、『帰れない二人』は香港マフィア映画の影響、80年代のジョン・ウー映画のアクションあり、バイオレンスありなんだけど男女のメロドラマがあったりするというのがすごく影響を与えているというのは間違いないと思います」

黒沢「そういう一種のジャンル映画的な表現、例えばバイオレンスとか、そういう表現をする時というのは、おそらくそれ以外のさっき言いました開発途上の場所であるそこに住む人間を撮るという表現とはまた少し違った表現、テクニック、違ったところに気を遣わないといけない、違った難しさがあるのではないかと思うのですが、その辺はどれほどたやすくやっていらっしゃるのか。あるいは大変苦労してバイオレンスシーンなどを撮っていらっしゃるのか」

市山「それはなかなか面白い質問だと思うのですが、『罪の手ざわり』の第一話、ライフルで撃つ時のものを観ると、香港からアクション監督を招いて、例えば銃で打たれて後ろに吹っ飛ぶシーンがあるんですが、後ろからワイヤーで引っ張ってという非常に伝統的な香港アクションの作り方をしているので、それは彼のリアリズムで取るものとはまた違う撮り方をあの頃からやっているというのはありました。一方で『帰れない二人』の途中で、主人公が車を運転しているところをチンピラに絡まれて銃での殴り合いがあるのですが、そこはアクション監督が来ていたものの、殴られて痛くないのに大げさによろけるとかそういうのはさすがに自分の作家性と違うと言って、自分でやって見せて、フリをつけてもう少しリアルにしていました。もしかしたら役者は本当に当たっているところもあって、痛い撮影をしているのかもしれないですけど、香港のアクション指導だとそうならないように不自然になるのを修正しながらやっていましたね」

黒沢「さらに突っ込みたいんですが、そういった方向にもっともっと進んで行こうとしているのか。やはりそれは少しこの作品のほんの一部分に過ぎないというところに留めておこうとしているのか聞きたい。中国でも完全なアクション映画もどんどん作られていますし、香港にいく、極端な話としてはハリウッドで撮るということがもしあったらやってみたいという欲望とか、可能ならそっちに進んでみたいという思いがあるのかどうかお分かりになれば」

市山「実はそういう企画も彼のいくつか待機している中にあって、日本では報道されていないのですが中国ではマスコミに発表されたので結構知っている方もいて、『罪の手ざわり』の前に撮ると発表された『在清朝』という中華民国になる前の清朝末期の話で、義和団という非常に愛国的な外国人を排斥しようという団体があって、『北京の55日』にも出てくるのですが、そういう人たちが山西省にもいて、ヨーロッパと戦うために武術をやるんだという若者たちを主人公にした武侠アクション映画をやるんだということで発表されて、実際にシナリオも書いてロケ地も手配して全部準備していたんですね。元々それはジョニー・トーが香港のスポンサーに頼まれてジャ・ジャンクーにコンタクトをとって、制作資金も全部香港から出すから大アクション映画を撮ってくれと言われて準備していたものがあって、それができていたらどんなものになるのかわからないのですが、やめたとは言ってないのでいつか撮る可能性がある。キャストが決まらず、それが理由で中止になって未だに撮られてないのですが、すごく面白かったのが、アクションシーンがたくさんあって、それこそ香港からアクションディレクターを招いてやる映画だと思うんですけど、話の主旨というのは若者たちが西洋と戦うために武術を訓練するんだけど結局それは全く役に立たないということに気が付いて、時代の大きな流れの中で中国は列強に占領されるという、非常にジャ・ジャンクー的な題材を扱ったもので、ただ構えとしては大きな娯楽映画というものを企画していたことはありました」

黒沢「ジョニー・トーの名前が出たので1個くだらないエピソードを思い出したのですが、10何年か前ですかね、香港映画祭でジャ・ジャンクーと会ってたんですよ。何話してたのか和やかに話してたんですが、ジョニー・トーが開いたパーティがあるので来ないかと言われたので、示し合わせて二人でのこのことパーティに行ったんですね。ジョニー・トーとはその時と初めて会うんですけども、行くやいなやジョニー・トーが僕とジャ・ジャンクーに『オー!』と言って熱烈なハグを次々としてきてですね。ジャ・ジャンクーも戸惑っていましたが、これを見た人は僕とジャ・ジャンクーはジョニー・トーの舎弟に見えるなと、大変感激したというか驚いたエピソードがありました」

市山「その後もジョニー・トーとはインタビューなどで何度か会っていらっしゃいますよね」

黒沢「はい、何度か会って非常に立派なワインをもらったりですね、立派な舎弟に一人です(笑)」

市山「僕もくだらないエピソードを言うと、フィルメックスでジャ・ジャンクーの『山峡好人』をやっているときに、同じ年にジョニー・トーが『エレクション』で来ていて、オープニングの後にジョニー・トーがレストランをとったからジャ・ジャンクーとチャオ・タオを連れてこいと、しゃぶしゃぶのすごく高級なお店だったんですが、その翌日に香港の新聞に、ジョニー・トーがジャ・ジャンクーとチャオ・タオ、オフィス北野のプロデューサーをご馳走したと載っていて。そのときに彼のアシスタントが写真を撮っていたものが記事に載っていたんです。これはどういうことだろうと。すごい美味しくてありがたかったんですけど、そういう親分肌なところがありますね。世界中から沢山質問がきているので、黒沢さんへの質問に移ります。ジャ・ジャンクー作品の中で一番印象に残っているものは。そしてその理由は?」

黒沢「どれもですが、デビュー作の『一瞬の夢』は最初に観たということもあって強烈に印象には残っています。ただ、僕意外と忘れられないのが、『プラットフォーム』で演劇をやろうとする若者たちがその準備をしようとするシーンで、“ジンギスカン”という70年代にヒットした曲の中国版が延々とかかっていて、僕はあの曲に思い入れはなかったんですが、このシーンを観た後に大好きになりました。いやあ、強烈でしたね。ああいう使い方、好きですよね。『帰れない二人』の冒頭のYMCAの曲と言い、非常に通俗的な曲を思い切ってかけるという。僕も好きです」

市山「ジャ・ジャンクーはドキュメたりーとフィクション映画の両方撮っていますが、黒沢監督はドキュメンタリー映画を撮るのか非常に興味深く思います。あるいはフィクション映画でも脚本を使わないものとか、そういうものを撮る可能性があるかお聞きしたいです」

黒沢「僕はドキュメンタリーというものを撮ったことは正直、一度もありません。撮ろうとしたこともないので一体どういうものになるのか、何が楽しいのか何が困難なのか全くわかっておりません。どうしてそうなってしまったのか、それは可能性を閉ざしてしまうよくないことだろうなというのはわかっているのですが、かなり若い頃からフィクション、作り物というのにとても興味があって映画をやり始めました。今でも変わらないのですが、若いときに適当に8 mmフィルムのカメラを回すと、映したくないもの、どうでもいいもの、つまりカメラの前にあるもの全部が映ってくるんですね。それは言ってみればドキュメンタリーなんです。ある街や人や人間を移したいと思っても、後ろでウロウロしている通行人とか走っていう車全部が映ってくる。それが嫌で嫌でしようがなかったんです。ですから、やっぱり本当にはそこで起こっていないこと、つまり役者がいるとかですね、本当には起こらないあるアクションが起こる、あるいは街なんですけどもそこには誰もいない、車も誰も通行人も通っていない光景とか、そういうこちらが意図して実際の何かに付け加えてそれをコントロールしてフィクションの側に変換していったもの、俳優の演技がその最たるものだと思うけど、それを何とかして作り出すのが映画作りだと昔から思っていて、それが楽しいのだと作ってきたので、なかなかそれ以外の作り方、それがドキュメンタリーということなのかわかりませんが、フィクションを頑張って構築していくという作り方以外全くわからない。ですから、答自分でもドキュメンタリーで何を撮るか全くわかりません」

市山「中国での撮影をしてみたいと思いますか。可能だったらどのような話を撮ってみたいですか」

黒沢「世界中に配信されているからか、質問がすごくグローバルでものすごく戸惑っていますが、中国は何度か行ったことがあります。観光に近い形ですが、非常に面白い、ジャ・ジャンクーじゃなくてもこんな施設がまだ残ってるんだとびっくりするような場所で、そのすぐ横に近代的なビルが建っているとかそういうところには目を引かれますね。こういうところで映画を撮ったら面白いだろうなあと素直に感じはします。ただジャ・ジャンクーが先行して色々撮っていますから、僕自身が独自に中国で何を撮るかっていうのが今すぐにこれをやりたいというのは具体的に言えないのですが、中国と日本の関係、色々複雑な歴史の長い関係がありますから、日本と中国の関係についての映画を撮ってみたいなあという気はします。これはもう作品としては途中で中断してしまったんですけども、何年か前に日本と中国両方ともを舞台にした『1905』というタイトルをつけた映画を撮ろうとしたことはありました」

市山「黒沢監督はぜひここで撮ってみたいというロケーションがあったら教えてください」

黒沢「先ほどお答えしたのが本心なんですけど、ここで撮ってみたい素直の欲望はあるんですがそれをいつも封印することにしているんです。そんなこと言ってもそこで撮れるわけがないので、最後の最後までそういう欲望は押し殺して、制作がここなら撮れますよ、ここならなんとか可能ですという見つけてくれた場所で、なるほど、ここで撮りたいなと思えるかどうか、そこがスタートだなという風にいつもやってきましたので、漠然と何も条件がないところでここで撮りたいんだというのはあまり今のところを思いつけないんですよね。ただ本当に何やってもいいというんでしたら、今渋谷で撮れたらどんなに楽しいだろうと思います。渋谷の街は今大改造の途中で、後々一体どうなるのか想像がつかないくらい全く新しいビルが建つ一方でこれまであったビルや街並みが全て破壊されたり、非常に興味深い状況になっていて、あそこを使えば相当面白い映画が撮れるんだよなあと思いつつ、いやいやそんな欲望を持ってはいけないと自制しながらいつも渋谷の街を通過しています」

市山「ジャ・ジャンクーはピンヤオ映画祭を作り、若手に門戸をひらくということをやりましたが、黒沢監督は映画祭の運営には興味はありますか」

黒沢「映画祭というものは大好きで参加することは本当にいつも心が躍ることだなと感じております。ただ運営となりますと、身近で市山さんなどを見ていますと大変だなあと、何が大変って、自分が選んだ自分が好きな映画がたくさん上映されているにもかかわらず、その上映にはほとんど参加できないというか、予め観てはいるんでしょうが、実際に上映してお客さんが楽しんでいる場からは上の空でゲストを招待しなくてはいけないとか誰かが到着するとか、予定していた何かが中断したとか大変なことが待ち構えているようで、運営にはとても携われないというのが本音ですね。逆に市山さんにおうかがいしたいのが、数年前にジャ・ジャンクーが映画祭を立ち上げたというのはよく知っていて、何度か誘われて残念ながらまだ行けてないのですが、とても素晴らしいと思うのですが、若い人に門戸をひひらくなどいろんなものがあるとは思いますがどういう経緯でそんな大変なことをやることになったんでしょう」

市山「発端のところはわからなくて、市が映画祭をやるということで彼に頼んだのか、彼が持ちかけたのかわからないのですが、映画祭を今中国で始めたきっかけというのは日本以上に、特に外国映画に関して検閲や輸入制限があったりするので、ハリウッド映画はそれなりに観れるんですが、ヨーロッパ映画を観る機会は非常に少ない。そういうヨーロッパ映画を中国の人に観せなくてはいけないと。さらに映画を志している人にそういうところから学んでほしいと。それが一番映画祭をやっている意義と考えているんじゃないかと思います。実際に行ってみると若い人がものすごくたくさんいるんですね。こんな地方都市にどうしてこんなに若い人が沢山来るんだろうと思ったのですが、ほとんどの人が北京とか上海、西安とかそういう大都市からわざわざ電車で観にきている。ここに行かないと観れないというすごい熱狂を感じる。中国にはそこへの渇望がすごくあるので、それが映画祭をやり始めたきっかけだと思います」

黒沢「それを聞くとなるほどなあと羨ましいですね。若い人たちが映画、アート系に限らず情熱をもって、しかもそれが最先端のものであるということでとにかく映画を観ようと思って若い人が押しかけている。韓国もそれを感じますね。釜山なんかに行っても。若い人たちが好きな映画を観ているというのではなく、本当に映画そのものが好きで、新しい映画、これまで観たことがない映画がここに来たら観れるというので集まっているというのは本当に羨ましいですね」

市山「ヴェネツィア映画祭での受賞、日本での反応はいかがだったでしょうか。それと戦時中の日本の社会を扱うということで物議を醸したことはなかったでしょうか」

黒沢「突然『スパイの妻』に対しての質問で戸惑いますが、ヴェネツィアで賞を取ったというのは日本でもとても大きく報道されたので、この映画のことは広く世間で知られるようになったのでそれは嬉しいし、ラッキーだったなと思います。今でも覚えています。賞をとったという次の日の新聞かな、一面の一番上に菅政権が誕生、その下に二つ、大阪なおみ選手が優勝した、その隣に『スパイの妻』が銀獅子賞をとったというのが載って、こんなことがあるんだと自分でも驚いたという記憶があります。1940年前後の日本を扱うことに抵抗やプレッシャーは特に何も感じていません。ある政治的なプロパガンダのために作った映画ではありませんし、誰も知らないある事実を世間に広く知らしめるために作ったわけでもありません。歴史的にもよく知っている人は知っている動かしがたいある事実を基にして、そこから一つの娯楽映画といっていいでしょう、ジャンル映画のようなものを構築していったという作品ですから、抵抗のようなものを感じることはなく、プロデューサーもここは注意したほうがいいよと言ったことも一切なく、スムースに制作できましたし、今もごくスムースに公開されていると思っています」

市山「黒沢さんは海外で著名な立場を構築することによって日本での資金集めは楽になりましたか」

黒沢「海外の方らしい質問だろうと思います。確かにそういうことを聞いてみたいという気持ちはわかります。ただ資金集めというものを僕自身がしているわけではないんですね。僕が携わっている商業映画ではプロデューサーが資金集めをしていて、僕はそれに沿って内容を考えるという役割をしているので、僕が資金集めの難しさ簡単さに関しては何も良く分かっていないというのが現状です。おそらくいろんなプロデューサーがいますし、監督も日本でいろいろいるので一概に言えませんけど、僕の場合、海外で名が知られている、海外で評価されているということが大きなプラスになっているとも思えないんですけども、やはりそういう評判はないよりマシで、プロデューサーも作った映画がひょっとしたら海外の映画祭に出る、海外で評価されたりする、少しはヒットする、あるいはその評判で日本でもそれないの規模でヒットするかもしれないということを楽しみにして資金集めをしてくださる方は結構いらっしゃいますので、そういう方と一緒に映画を作れるチャンスが増えるという意味では効果的だろうとは思います」

ジャ・ジャンクー 映画監督/プロデューサー/脚本家 1970年山西省汾陽生まれ。北京電影学院卒業。卒業制作の『一瞬の夢』(98)はベルリン国際映画祭で新人監督賞・NETPAC 賞を受賞、釜山国際映画祭ニューカレンツ賞、ナント三大陸映画祭ではグランプリを獲得。2006 年、三峡ダムに水没する古都・奉節を舞台に『長江哀歌』を製作。第 63 回ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞受賞。その他、主な作品に『プラットホーム』(00)『青の稲妻』(02)『世界』(04)『四川のうた』(08)『山河ノスタルジア』(15)『帰れない二人』(18)『海が青くなるまで泳ぐ』(20)など。

黒沢清 映画監督 1955年神戸市生まれ。立教大学在学中より8ミリ映画を撮り始め、1983 年商業映画デビュー。『CURE』(97)で世界的に注目される。『回路』(01)がカンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞、『アカルイミライ』(02)は同映画祭コンペティション部門に出品された。その後も『トウキョウソナタ』(08)で同映画祭「ある視点」部門審査員賞、『岸辺の旅』(14)では監督賞を受賞。初のフランス映画『ダゲレオタイプの女』(16)などがある。最新作は第77回ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞した『スパイの妻』(20)。

モデレーター: 市山尚三 東京フィルメックス ディレクター

撮影日:2020年11月7日

©2020 TIFF

https://2020.tiff-jp.net/ja/lineup/film/3315ASL04

text Ryoko Kuwahara