サウス・ロンドンを起点に躍進を遂げた英国ロック・シーンの新世代の先陣役に挙げられるシェイム。その画期となった1stアルバム『Songs Of Praise』から3年。待望の2ndアルバム『Drunk Tank Pink』は、この間の喧騒を糧にバンドが手にした充実と成長を物語る作品になっている。プロデューサーにジェイムズ・フォード(フォールズ、アークティック・モンキーズetc)を迎え、持ち味のタイトでラフな演奏にトーキング・ヘッズやESGにインスパイアされたという手数豊富なビートが落とし込まれたサウンド。そして、ブレイク後にかれらを襲ったアイデンティティ危機から生まれたリリックは、偶然だが、孤立や不安を強いられたコロナ渦の状況とリンクしたものとなっている。「自分の後悔や夢、願望のようなものを考える内省的な時間。その時間からできた曲がたくさんある」。チャーリー・スティーン(Vo)が語ってくれた言葉からは、多くを乗り越えてここに至ることができたという自負、それから安堵のようなものも伝わってくる。(→ in English)

――世界全体がこうした状況のなか、アルバムを完成させるまでには様々な困難があったと思います。今の率直な気持ちはいかがですか。

Charlie「ありがとう。今回はリアクションを得るのが難しくなると思った。前より注目を集めているし、みんなに動向を見られてるような状況だからね」

――1stアルバムの制作時よりプレッシャーがあった?

Charlie「曲を書いているときにはあった。アルバムの曲を書き始めたときにはそのことを考えてたよ。でも、安っぽく聞こえるかもしれないけど、レコーディングの段階では自分たちの曲を誇りに思えて、自分たちが受けるかもしれない色んな批判のことはどうでもよくなった。もうすぐリリースだから今はもっとナーバスになってるけど、それは当たり前のことだし、ライヴを全くできていないフラストレーションも相まってるんだと思う。同時にすごく興奮してもいる。このアルバムをすごく誇りに思っているし、形にできて前に進むことができて幸せだよ」

――実際のところ、制作の過程においてCOVID-19の影響はありましたか。ライヴが出来ない、メンバーにも会えない日々が続いたと思いますが。

Charlie「レコーディングをしたのは2020年の1月で、2月には録り終わってた。でもCOVID-19が発生して、アルバムのアートワークやMVを作成していなかったからリリースの延期を決めんたんだ。このアルバムにはたくさんの努力とエネルギーを注いだから急ぎたくなかった。それに、残念ながら実現しなかったけど、ソーシャルディンスタンスを取りながらでもライヴをできる可能性を探りたかった。曲を書いているときにCOVID-19が中国で発生して、そのときはイギリスまでやってくるとは思ってもいなかったよ」

――じゃあ、アルバム自体には影響はなかった?

Charlie「奇妙なことに、このアルバムのテーマの多くが孤立だったり、内面に関するものなんだ。全く偶然なんだけどね。この期間に多くの人が経験するだろう出来事にとても関係していると思う」

――具体的に、今回のアルバムはどんなかたちで制作が進められたのでしょうか。

Charlie「久しぶりだったから、最初のうちは一緒に作曲することが難しかった。あとロンドンに戻ったら練習するスペースがなくなってたんだ。それでどこか作曲できる場所を探さなきゃいけなくなって、ジョシュ(・ファイ・アンティ、B)のベッドルームを使うことに決めてデモを作り始めた。たくさんの曲がジョシュの部屋で生まれたよ。でも、一番印象的だった瞬間はスコットランドでのこと。山と高原しかない、人里離れた場所に行ったんだ。それが2019年4月のこと。そこでその地に触発されたみたいに“Snow Day”や“Alphabet””、Great Dog”ができた」

――そのスコットランドでの話、詳しく知りたいです。

Charlie「スコットランドで曲を書いてるとき、みんなでアシッドをやった日があった。で、山の中腹にあるスタジオまで歩いて行こうとしてたらすっごく熱くなってきて、みんな服をはぎとってトップレス状態になったんだ。僕は自分の腕くらいの棒を持って歩いて先導役を務めた。山頂に着いて、座ってアシッド状態のなかで美しい太陽の光とスコットランド、そして山々を見ていた。そしたら雪の結晶が手に落ちてきた。もう大興奮だよ。気付いたら5フィート向こうすら見えない状態で、アシッド状態で山の頂上で吹雪に遭遇してたんだ(笑)。それでなんとかスタジオに戻って、『ロード・オブ・ザリング』の1、2、3全部をいっぺんに体験したみたいだって思った。山を何時間も上り下りした気分だったんだけど、実際は25分しか経ってなかった(笑)。“Snow Day”はこの日の出来事から生まれた曲だよ」

――興味深いエピソードです。そうしたなかで、今回のアルバムのコンセプトやアイデアのもとになったものがあれば教えてください。

Charlie「リリックの面ではアイデアやコンセプトを持っていた。レコードのB面の始まりの“Human, For a Minute”から青写真が浮かんだんだけど、それが『Songs of Praise』以降初めて書いた曲なんだ。アイデンティティや傷心、自意識のようなことについての歌詞。それがアルバムの曲たちのリリック面での青写真になった。アルバムを要約すると、一緒にいる人たちとの時間を楽しむことを学ぶって内容に尽きると思う。これは数年かけたツアーから戻って書いた曲。それまで騒音や人々に囲まれてたのに、突然ひとりになった。そしたら沈黙が襲ってきた、すごく重厚な沈黙がね」

――『Songs Of Praise』のリリースから続いた時間が終わって、ガラッとモードが変わったと。

Charlie「正直に言って、最初のアルバムは外向きに作られていて、自分たちのキャラクターを物語るものだった。ただ、リリックの面で今作は全く違ってて、非常に内向きなんだ。これ以外に書くことが考えられなかった。セラピーのようなものでもあったし、自分自身にも、自分が考えていたことにもピタリとはまっていた。だから書く必要があったんだ。バンドに関して言えば、みんなプレイが上達していて自信もあったし、多様な曲を書くこともできた。で、ジョシュのベッドルームでのレコーディングから、パーカッションやシンセのような楽器や、ダンス・ミュージックを演奏したようなものを加えることもできたんだ」

――もう少し制作時の状況について聞かせてください。当時考えていたことや話題のトピックなど、バンド内のどんなムードやテンションが今作の背景にあったのか、知りたいです。

Charlie「当時のトピックねえ……わからないな。別のアルバムを作る必要がある、ってことかな。変な感じだよ、だって僕たちはツアーやバンドで一緒にいることに全ての時間を費やしてたのに、その考えから離れてこのアルバムを作ったんだ。2019年にもフジロックを含めて70か80のライヴをやってた。でもそれぞれが別々に暮らして、違う音楽を聴いてたような感じだった。2年くらい友達とも遠ざかっていたから、自分たちのコネクションを広げてたりしてたしね。残念なことに僕らは大体同じ友達と繋がってるから、出かけた先々でばったり会ったりして、そこともまた知り合いになったりしてたけど(笑)」

――とにかく、前回のアルバムのときとは全く違う環境に置かれていたと。

Charlie「まあ自分の経験でしか話せないけど、僕たちはその時期に“離れていること”についてだったり、自分の仕事やアイデンティティについて学んだと思う。長いこと僕らはツアーでいなかったから、他のみんなのなかでいない存在になっていて、今は戻ってきたような感じで。変なんだけど、そういうことを僕らの間では話してなかったんだ。それが曲を書くことで再び話をするきっかけになった。このアルバムではお互いがやっていることにもっと深く関わり合った。1stのときはただパブで遊んでるだけで、他人の声なんてほとんど聞こえなかった。でも今回はお互いに何をしているかを初めて実感した。だから前回の制作時とは話した内容が全く違うと思う」

――なるほど。その他に、それまでの自分たちとの違いや変化について意識していることはありますか。

Charlie「今は音楽が仕事になってる。それが違いのひとつかな。知識と経験が増えた。レコーディングとツアーをやって、その両方について知ったんだ。前はレコーディングについてあまり詳しくなかったから、スタジオに行ったらどこまでやるかを把握しておくだけだった」

――サウンドの部分に関して、具体的なアイデアやコンセプト、あるいは参照点となった音楽やアーティストはありましたか。今作は『Songs Of Praise』と比較して、演奏のスタイルやリズムのアレンジも幅を増したように思います。

Charlie「みんなそれぞれに違ったたくさんの音楽を聴いてた。ショーン(・コイル・スミス、G)はトーキング・ヘッズから多大な影響を受けてたし、僕もすごいハマってた。彼はブライアン・イーノのプロダクションにも関心を持ってたな。ジョニー・マーのナッシュビル・チューニングも大好きで、“Human, For a Minute”でもやってた。ショーンは7つ別々のギターのチューニングをやったんだ。面倒くさいやつだよね(笑)。彼はそういうのに熱中してて、他にもニック・ドレイクとかいろんなギタリストの音を聴いてたし、実際にものにしてたと思う。パーカッションの面では、ESGのようなシンプルなベースラインやリズムを参考にした。そんなふうに、みんなそれぞれ違うことに集中してたよ」

――ちなみに、3年前の来日時にインタヴューした際には、ショーンが「次のアルバムにはスリントの影響が反映されると思うよ」と話していたのが印象的だったのですが。

Charlie「いくつかのパートではそうだと思う。チャーリー(・フォーブス、Dr)、ジョシュ、ショーンはスリントが好きだからね」

――あなた自身はどんなアイデアを持って制作に臨みましたか。

Charlie「いいサウンドにしたかった、それだけかな(笑)。新しい音楽を聴くのが苦手なんだよね。自分が好きなものはよく知ってる。今回は曲が違う拍子で作られてて、より複雑になっていたし、そこにヴォーカルをのせるのはちょっとトリッキーだった。でもジョシュとショーンが素晴らしかったし、ある種の助けになってくれて、みんながそれぞれを巻き込んでやれたことがよい結果に繋がったと思う。僕は演奏するのは好きなんだけど、ペダルとかそういうのはよくわかってないんだ。鳴るがままにやってるだけ(笑)。パフォーマンスをしているときの方がいい。今回ジェイムズ・フォードをプロデューサーに迎えて、すごく広い部屋でやったんだけど、1stのときなんて自分の寝室で毛布をかぶってヴォーカルをレコーディングしてたんだ。こんな広くて素敵な城みたいなところでやれるなんていい気分だよ(笑)」

――ジェイムズ・フォードをプロデューサーに起用したのはどういう意図からだったんですか。また、ジェイムズと取り組んだ新たなアプローチがあったら教えてください。

Charlie「みんなが彼は最高だって言ってたから(笑)。レーベルもマネジメントもみんな興奮してたよ。彼はロンドンのケンティッシュ・タウン・フォーラムの僕らのショーに来てくれて、マネジメントがそこで彼に会った。で、僕らも夏に彼にあって、一緒に“Water in the Well”のデモを作った。すごく仲良くなって、彼が繋がりのあるスタジオがあってーーという感じで全てが自然に結びついていった。最高だったよ。彼はこのアルバムのパーカッションもたくさん手掛けてくれたし、シンセの知識も深い。プロデューサーとしてだけじゃなく、マルチな演奏家としても素晴らしい才能を持ってるんだ。一緒にやれて本当によかった。すごく気さくな人だしね。前のアルバムを作ったときも、様々な要素を含んだ曲たちの集まりで、アルバムにまとめられるか悩んだりもした。でもどちらのときもプロデューサーが深い意味を持ったレコードにしてくれたんだ。ジェイムズは挑戦を厭わないから、これまでだったら僕らがやるかやらないかで15分くらい討論してたところを、『やってみよう』と背中を押してくれて、時間を浪費せずにすんだよ」

――ジェイムズの存在が大きかったんですね。これまで話してくれたことを踏まえた上で、自分たちのアイデアや狙いが一番よくハマった曲をあげるとするなら、それはどの曲になりますか。

Charlie「いくつかあるけど、“Station Wagon”とかかな。“1/6”もすごく好きだし、“Snow Day”や“Water in the Well”、“Humans, For a minute”もいいね。プログレみたいだし、シンプルだ。良い曲だと思うし、歌詞もよくできてる。すごく正直な曲たちだと思う」

――資料によると、今回のリリックは〈the womb〉と呼ばれる「酔っぱらいの収容者を落ち着かせるために使われていたピンク色に塗られた部屋」で書かれたそうですね。今回のアルバム・タイトルもそれにちなんでのものだと思いますが、その部屋はどんな場所で、またそこでの曲作りはどんな体験だったのでしょうか。

Charlie「歌詞の大半をそこで書いたよ。ツアーから戻って、ショーンのいとこで8歳から知ってる友人と一緒に、ペッカムにある人がいなくなった介護施設に越した。洗濯機のある部屋があって、そこをベッドルームにするなら安く住んでいいとなったから、バンドの名付け親でもあるチャーリーの父親に頼んで、洗濯機を取り出して壁を研磨した。で、部屋全体をピンクに塗った。ピンクのカーペットとランプシェード、ピンクの壁と天井――素晴らしかったよ。みんなは居心地が悪いみたいだったけど、僕にとってはお気に入りの空間だった。セカンドベッドルームはゴールドにしたいと思ってる。面白かったし、自分の空間があるっていうのはとてもいいよね」

――へえ。

Charlie「ツアーしているときはホテルに泊まるから、ベッドを整えることもしない。ただ立ち去るだけ。立ち去って、二度とは戻らない。だから一箇所にとどまってるというだけでも自分にとっては信じられないくらい奇妙なことなんだ。それはすごく誠実な時間だった。自分の後悔や夢、願望のようなものを考える、内省的な時間。その時間からできた曲がたくさんある。ひどい睡眠障害だった。熱にうなされて、ずっと夢の中にいるような2ヶ月間だった。ツアーのためにいろんな遅れが許されてなかったけど、19〜21歳のような時期っていろんなことが起こる年頃だよね。ツアーをやってれば気晴らしができて、目をそらすことができた。今はベッドルームに戻って、直接対峙しなきゃいけない。アルバムのタイトルはレコーディング後に浮かんだ。僕のベッドルームのようなピンクの部屋は、アメリカの60、70年代に怒りを抑えるための部屋として使われていた。刑務所や学校にそういう部屋を作って、中西部では酔っ払いを入れてた。だから『Drunk Tank Pink』にしたんだ」

――そうした『Songs Of Praise』以降の自分たちの姿が最もリアルに投影されている曲を選ぶとするなら、音楽ビジネスがもたらす熱狂を皮肉的に描いた“Alphabet”以外だとどの曲になりますか。

Charlie「“1/6”かな。僕が歌詞を書いて、バンドメンバーが曲を作った、自分を反映しているような曲だから。僕たちはより経験を積み、より自信を得た。そして今回はもっと野心的になってる。僕たちはまだ若いけど、最初のレコードを作ったときはもっと若くて、その後に多くを学んだ」

――抽象的な質問になりますが、今回の『Drunk Tank Pink』を作り上げることで手にしたかったもの、あるいは、今回のリリースをきっかけに手に入れたいものとはなんですか。

Charlie「ブリンクストン・アカデミーでプレイしてソールドアウトにしたいというのが夢。それ以外の目標としては、アルバムを誇りに思うってこと。うまくいけばすぐにいつも通りツアーをやって日本を含むいろんなところに行けるはず。とても楽しみにしている。そして、リスナーがこのアルバムに自分と通じる何かを見つけてくれることを祈ってる」

text Junnosuke Amai( T )

edit Ryoko Kuwahara((IG / T)

SHAME(シェイム)

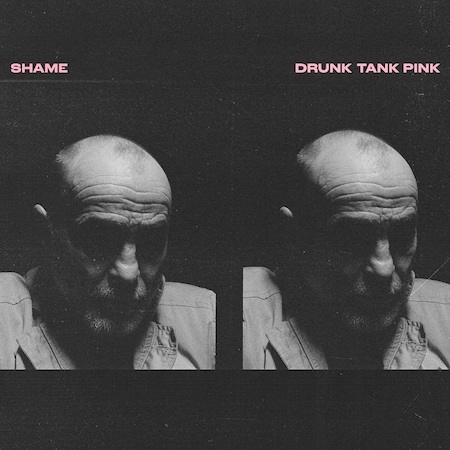

『DRUNK TANK PINK(ドランク・タンク・ピンク)』

(BIG NOTHING / ULTRA VIBE)

世界同時発売、解説/歌詞/対訳付、ボーナス・トラック3曲収録。

■収録曲目:1. Alphabet 2. Nigel Hitter 3. Born in Luton 4. March Day 5. Water in the Well 6. Snow Day 7. Human 8. Great Dog 9. 6/1 10. Harsh Degrees 11. Station Wagon 12. Woodblock* 13. Alphabet (Demo)* 14. Water in the Well (Demo)* *Bonus Tracks

Shame

IDLESやFontaines D.C.と共に注目を浴びる英サウスロンドンのポストパンク・バンド。メンバーはCharlie Steen(Vo)、Sean Coyle-Smith(G)、Eddie Green(G)、Josh Finerty(B)、Charlie Forbes(Dr)の5人。2018年1月にリリースしたデビュー・アルバム『Songs Of Praise』はNME他、数多くのメディアから高い評価を獲得。UKトップ40ヒットを記録し、Rough Tradeの年間ベスト・アルバムの1位にも輝いた。また、2019年には、フジロックフェスティバルにも出演している。2021年1月、高い評価を得たデビュー・アルバム『Songs Of Praise』に続くJames Fordのプロデュースによるセカンド・アルバム、『Drunk Tank Pink』をリリース。